【PR】この記事には広告が含まれています。

- 使い方がイメージできない

- ラズベリーパイって自分にも使いこなせる?

- ラズベリーパイで電子工作やプログラミングの勉強をしたい

累計販売数が6,800万台を超え、世界的に人気のラズベリーパイ。しかし日本での認知度はまだ低く、知っている人は一部の愛好家に限られています。

ラズベリーパイの人気の理由は、そのコストパフォーマンスの高さと汎用性にあります。

手頃な価格でありながらコンピューターとしての基本的な機能を備えており、学習用途やホビー用途だけでなく、産業用途にも利用されています。

この記事では私が実際にラズベリーパイを使ってきた体験をもとに、おすすめの活用事例を紹介します。

今すぐ始めたい方はこちら

ラズベリーパイの基礎知識

ラズベリーパイは、スマートフォンなどと同じ種類のCPUが載った小型のシングルボードコンピューターです。シングルボードコンピューターは、コンピュータを構成する部品を1枚の基板(ボード)に集約した製品のことです。

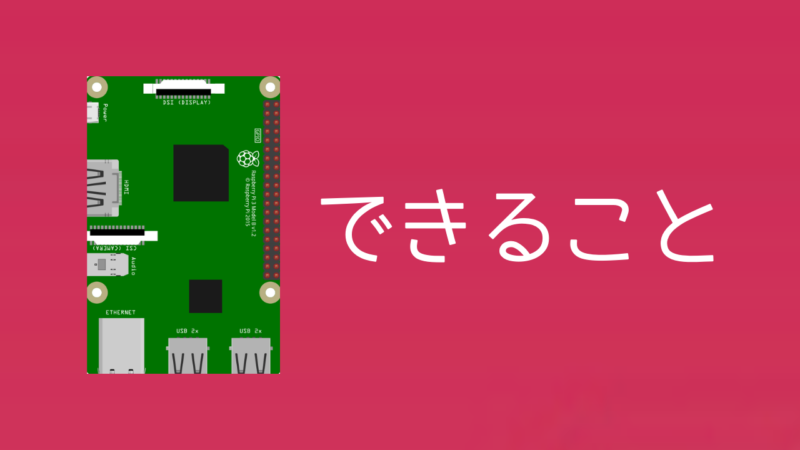

ラズパイにディスプレイやキーボードを接続すると、一般的なパソコンのような使い方ができます。

ラズベリーパイの特徴

ラズベリーパイと一般的なパソコンの違いについて解説します。

1.小型、軽量である

代表的なモデルであるRaspberry Pi 4の大きさは、クレジットカードと同等の56mm×85mmです。重さはわずか47g。この小ささを生かして場所を問わずに稼働させることができます。

2.高性能なのに低価格

「子どもたちにプログラミングを思う存分楽しんでほしい」という願いから、ラズベリーパイはイギリスのRaspberry Pi財団によって教育目的で開発されました。そのため、国や企業からの支援や寄付を受け、部品を低価格で調達できます。このような理由から、高性能ながらも低価格を実現しています。

主なモデルの性能と価格を以下の表にまとめました。

Pi Zero WH | Pi Zero 2W |  Pi 3 Model A+ |  Pi 4 Model B |  Pi 5 |  Pi 400 Pi 400 | |

| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

| CPU | 1GHz | 1GHz | 1.4GHz | 1.5GHz | 2.4GHz | 1.8GHz |

| メモリ | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB/2GB/4GB/8GB | 2GB/4GB/8GB/16GB | 4GB |

| 有線LAN | ー | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |

| 無線LAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| サイズ | 65×30mm | 65×30mm | 65×56mm | 85×56mm | 85×56mm | 286×122mm |

| 参考価格 (スイッチサイエンス) | 3,509円 | 3,322円 | 5,060円 | 1GB:7,260円 2GB:9,130円 4GB:11,000円 8GB:14,740円 | 2GB:10,120円 4GB:11,880円 8GB:15,730円 16GB:24,200円 | 14,520円 |

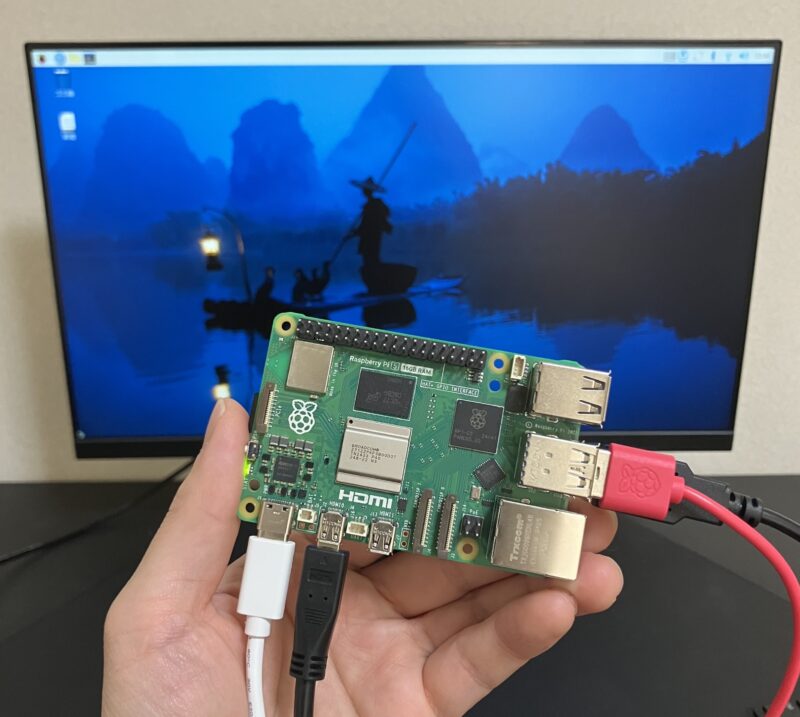

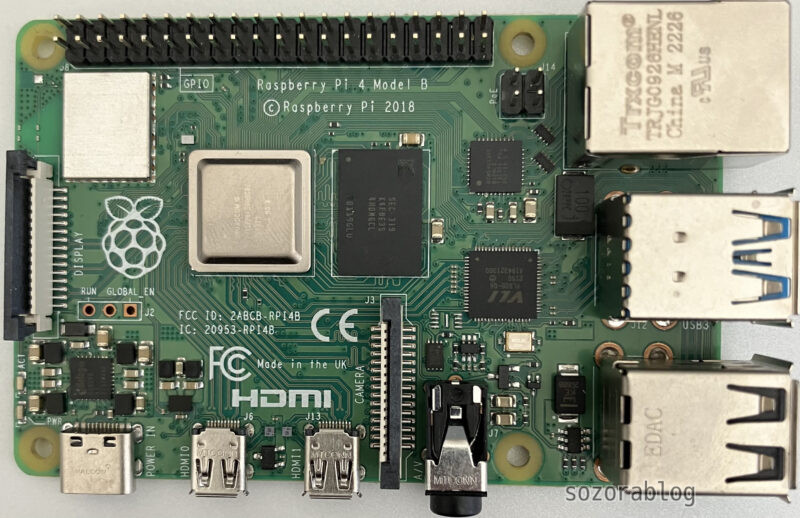

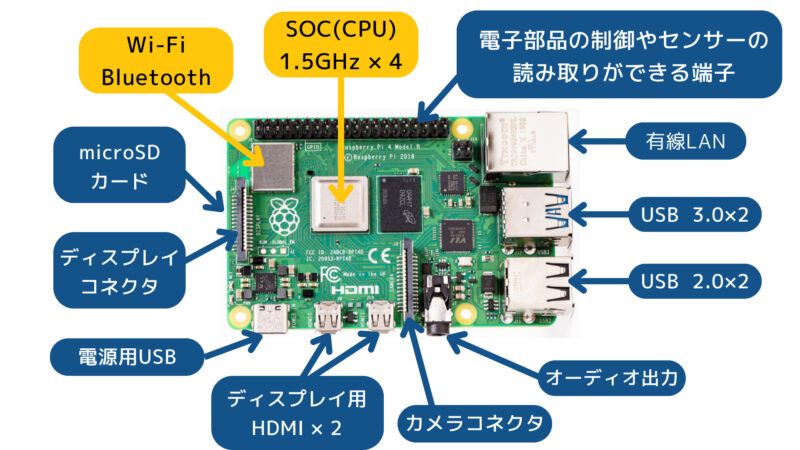

以下は代表的なモデルであるRaspberry Pi 4 Model Bの外観です。

動作周波数1.5GHzのCPUを搭載したRaspberry Pi 4。本体にはカメラコネクタやGPIOピン(汎用入出力端子)などさまざまなインターフェースが装備されています。ここに外部機器を接続して機能を拡張できます。

センサーやモーター、カメラなどラズパイに接続することのできるパーツは多数販売されています。

3.OSを自分でインストールする

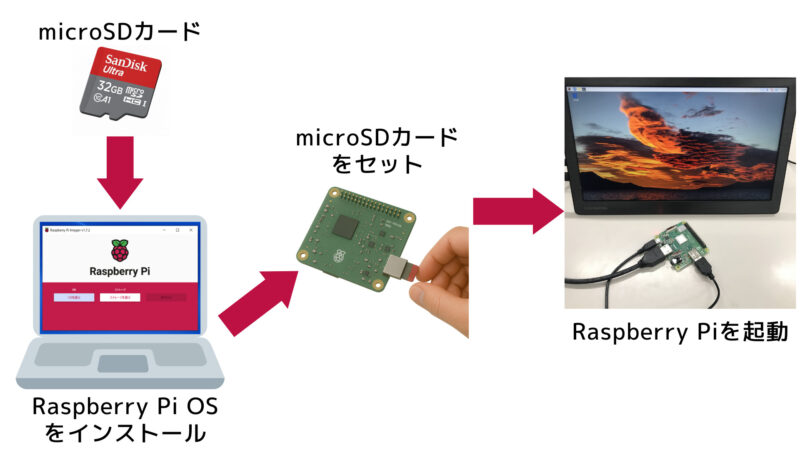

ラズベリーパイにはOSが入っていません。自分でmicroSDカードにOSをインストールします。OSはラズベリーパイ公式ページから無料でダウンロード可能です。

OSのインストール方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

≫ OSインストールから初期設定まで|ラズベリーパイ セットアップ手順のすべて

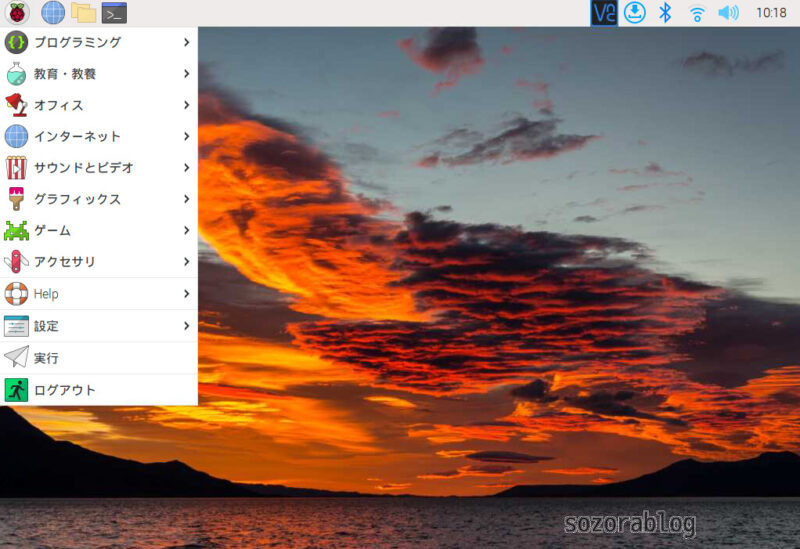

ラズベリーパイで使うOSは複数から選択可能ですが、Windowsを使うことはできません。LinuxベースのRaspberry Pi OSを使うのが一般的です。

「Raspberry Pi OS」は日本語表示に対応しており、Windowsに近い感覚で操作できます。

ラズベリーパイの特徴について、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

≫ 超小型PCラズベリーパイとは?【13の特徴を解説】

ラズベリーパイでできること【活用事例】

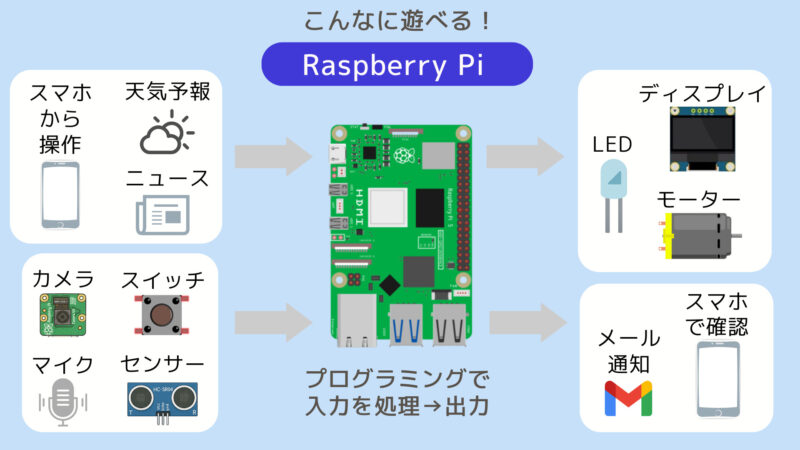

ここでは、ラズベリーパイを活用した具体的な事例を紹介します。プログラミング学習や家電の遠隔操作、さらにはロボット作りまで、さまざまな用途に役立つアイデアが満載です。

プログラミング学習

ラズベリーパイはプログラミング学習に最適なデバイスです。プログラミング言語Pythonが初めからインストールされており、初心者でもすぐに学習を始められます。

Pythonは人工知能やデータ分析など、さまざまな分野で使われている人気のプログラミング言語です。

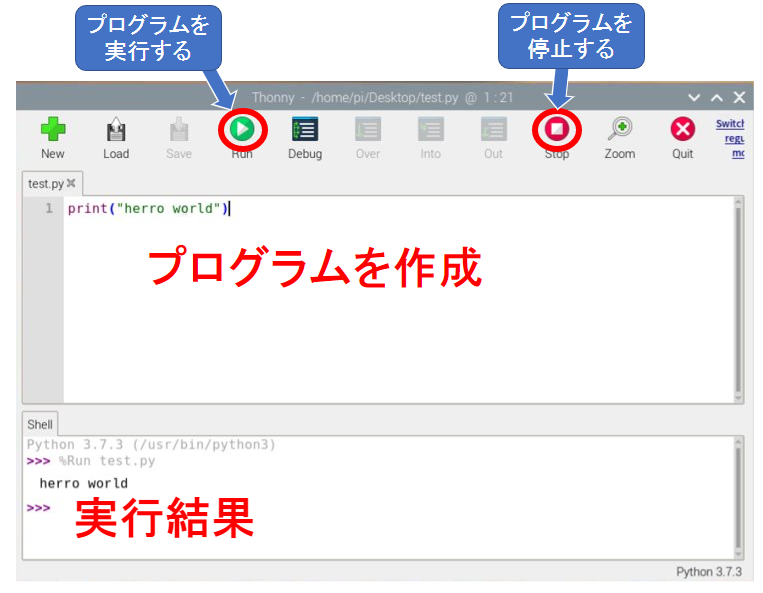

ラズベリーパイにはあらかじめThonnyという開発環境(エディター)が用意されています。これを使って、Pythonプログラムの作成や実行が可能です。

Thonnyはシンプルな画面構成で、初心者にも使いやすいエディターです。

まずは簡単なプログラムを動かして、Thonnyの使い方やPythonの書き方に慣れていきましょう。操作に慣れてきたら、電子パーツを動かすためのプログラミングにステップアップすると良いでしょう。

ラズベリーパイでPyhtonプログラミングを始める方法について以下の記事で詳しく解説しています。

≫【ラズベリーパイ入門】Pythonプログラミングの始め方

遠隔から家電を操作

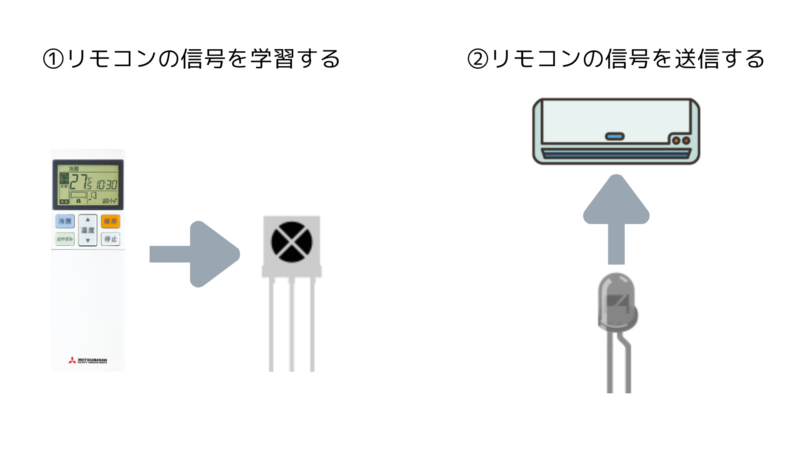

ラズベリーパイと赤外線LEDを使えば、リモコン操作の家電を制御できます。エアコンを操作したい場合、まずはリモコンの赤外線信号を読み取って記録します。その後、ラズベリーパイに接続した赤外線LEDから同じ信号を送信することで、リモコンを使ったかのようにエアコンを動かすことができます。

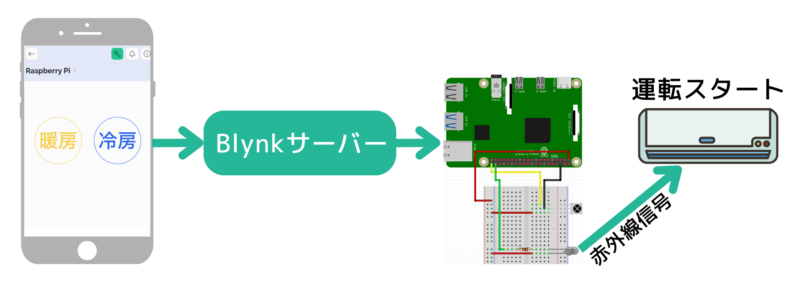

また、Blynkというアプリを使えば、ラズベリーパイを遠隔から操作できるようになります。これらの技術を組み合わせることで、外出先から家電を操作する仕組みが実現します。

以下はBlynkで作成したアプリの画面です。ボタンを押すと、エアコンを暖房モードで運転したり、冷房モードで運転したりできます。

外出先からエアコンを操作する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

≫【ラズパイIoT活用】Blynkで外出先からエアコンを操作しよう

センサーの活用

ラズベリーパイにセンサーを接続すると、数値をモニタリングできるだけでなく、数値に応じてモーターなどを動かすこともできます。

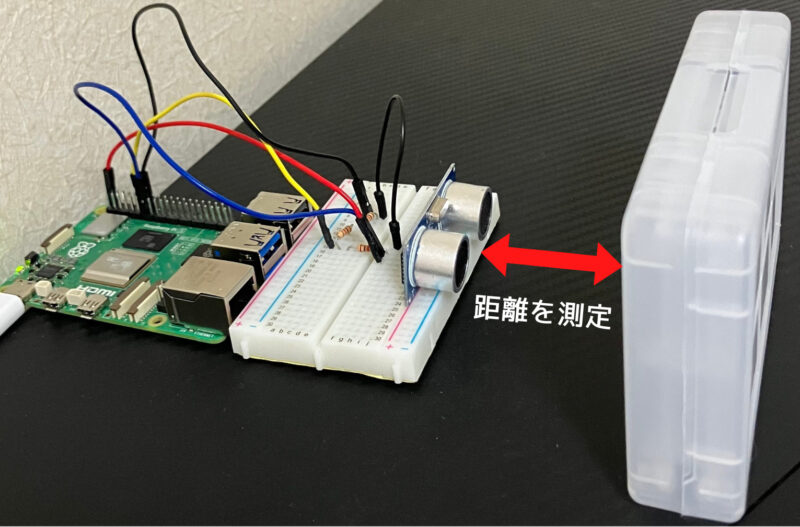

本記事では超音波距離センサーについて解説します。

超音波距離センサーは超音波が反射する時間を利用して非接触で距離を測定することができるセンサーで、物体からセンサーまでの距離を数値化できます。

超音波距離センサーの使い方についての詳細は、以下の記事で解説しています。

≫【初心者向け】ラズベリーパイで超音波センサーHC-SR04を動かしてみよう

超音波距離センサーと透過型ディスプレイを使って、前方の物体との距離を「スカウター風に」表示する作品を作ってみました。

サーボモーターを制御する

サーボモーターは指定した角度まで回転できるモーターです。ラズベリーパイに接続し、Pythonプログラムで制御することで、好きな角度に動かすことができます。

サーボモーターを使えば、スイッチを押したり、ロックを動かしたり、ゴミ箱のふたを自動で開けたりと、アイデア次第でさまざまな仕組みを作れます。

ラズベリーパイのGPIOピンに接続後、プログラムを実行してモーターを動かします。

サーボモーターの操作方法は以下の記事で詳しく解説しています。

≫【ラズベリーパイ入門】サーボモーターを制御する方法

サーボモーターでスイッチを操作する

サーボモーターでお風呂の「お湯はりボタン」を押してみました。サーボモーターは両面テープで取り付けています。

スマートフォンなどから遠隔操作することも可能です。

スマートロック

サーボモーターの活用幅は広いです。スマートロックも作れます。

灰色のパーツは3Dプリンターで作成しました。

自動開閉ゴミ箱

サーボモーターと距離センサーを組み合わせて、人が近づいたときに自動でゴミ箱のふたが開くようにできます。

距離センサーの値が閾値より小さくなったらサーボモーターを動かすというプログラムを組んでいます。

音声でモーターを操作

音声認識でサーボモーターを動かすこともできます。

音声を入力するためのマイクは下記のものを使用しています。小型で使いやすいです。

湿度計(アナログメータ)

サーボモーターの活用方法は物を動かすことだけではありません。メーターなどの表示器として利用可能です。

カメラの活用

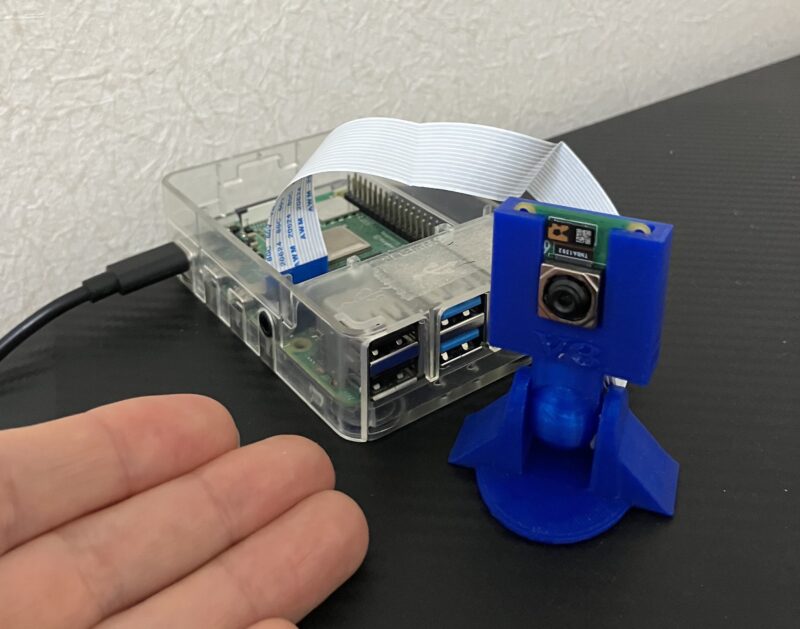

ラズベリーパイにカメラを接続すると、できることが一気に広がります。監視カメラとして使ったり、顔や物体を認識したり、不審者を検知して通知したりと、さまざまな活用が可能です。ここでは、ラズベリーパイとカメラを組み合わせた具体的な活用例を紹介します。

ラズベリーパイでは2種類のカメラが利用可能です。

- カメラモジュール

- USBカメラ

カメラモジュールは専用のリボンケーブルで接続するタイプのカメラで、Raspberry Pi公式カメラなどがあります。また、一般的なUSB接続のカメラも利用可能です。

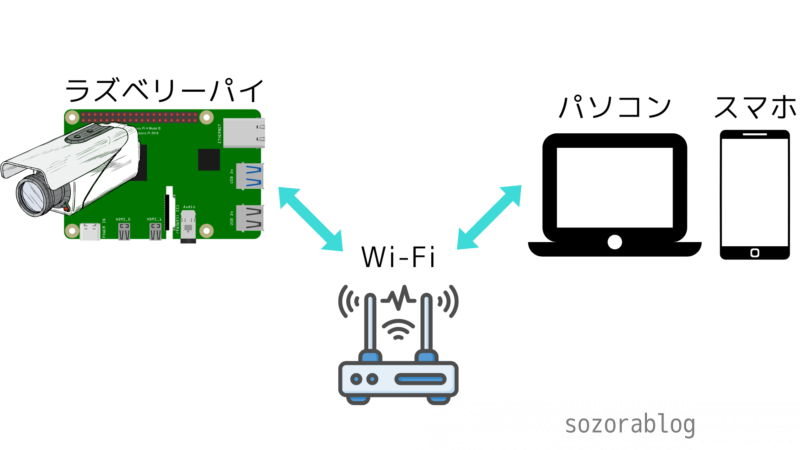

監視カメラ

ラズベリーパイはほとんどのモデルでWi-Fiが使えるため、無線で監視カメラシステムの構築ができます。

防犯用だけでなく、子供やペットの見守りカメラとしても利用可能です。

ラズベリーパイでカメラを使う方法について以下の記事で詳しく解説しています。

≫【ラズベリーパイ入門】監視カメラの作り方|Python使用

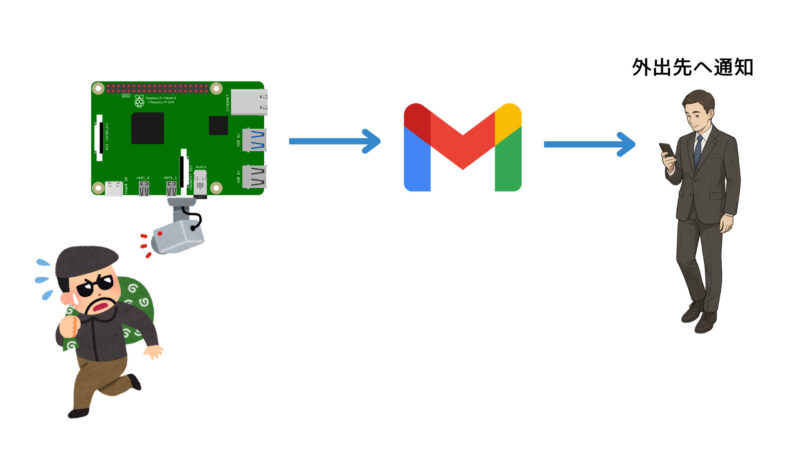

不審者通知システム

カメラと電子工作を組み合わせると、より高度なシステムが作れます。例えば、センサーが反応したときにカメラを撮影するプログラムを組めば、不審者通知システムとして利用可能です。

人感センサーが反応したとき、カメラ画像をメール通知する方法について以下の記事で詳しく解説しています。

≫【ラズベリーパイ入門】監視カメラの作り方|Python使用

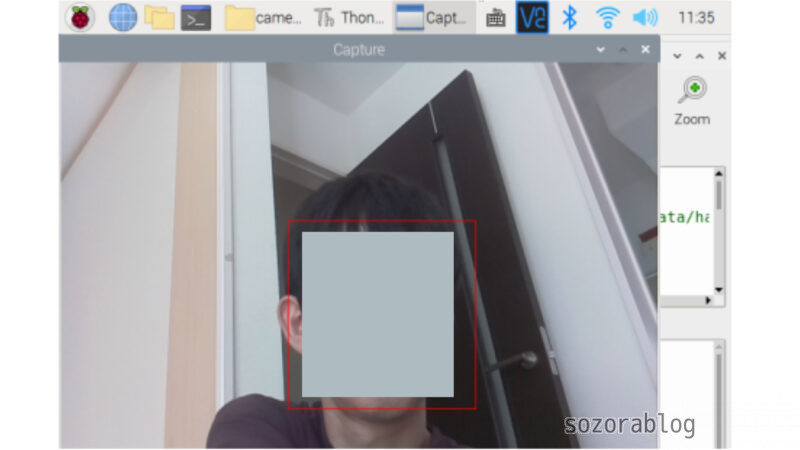

AIカメラを作る

プログラミング言語Pythonを使えば、顔認識などのAIカメラも手軽に作れます。例えば、カメラ映像の中から人の顔を探して赤い四角で囲むといったことも、比較的短いコードで実装できます。

ラズベリーパイの魅力は拡張性の高さです。例えば、顔を認識したときにLEDを光らせたり、画像を撮影してメール通知することもできます。

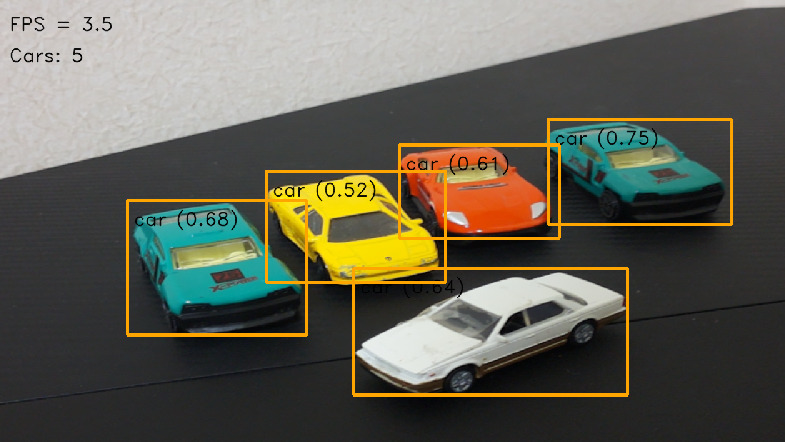

以下はカメラに映ったミニカーの数をカウントするプログラムを動かした様子です。画面の左上に「Cars: 5」と表示されており、5台のミニカーをカウントできています。

カメラモジュールを使った静止画や動画の撮影、さらには顔認識や物体認識の手順を、以下の記事で紹介しています。

≫Raspberry Pi カメラモジュールV3をPython OpenCVで操作

上記の仕組みを利用して、ミニカーの駐車場が満車か空車かを判定して表示する装置を作りました。

以下は認識した物体の名称を表示するAIスカウターです。カメラと透明ディスプレイを組み合わせて作りました。

QRコード読み取り

カメラを使ってQRコードを読み取ることもできます。QRコードにはテキストデータを入れることができるので、特定のデータだったらモーターを動かすなど、プログラムを自由に組めます。

表示装置の制御

ラズベリーパイを使えば、液晶ディスプレイや透明ディスプレイ、電子ペーパーなどに情報を表示できます。

これらを活用することで、オリジナルのサイネージやインテリア作品を作ることも可能です。

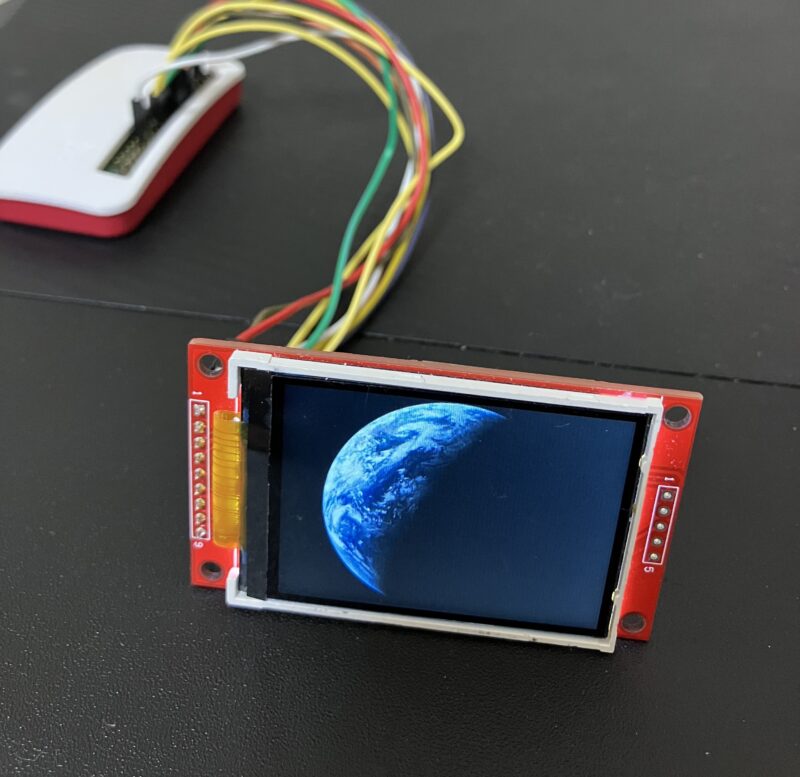

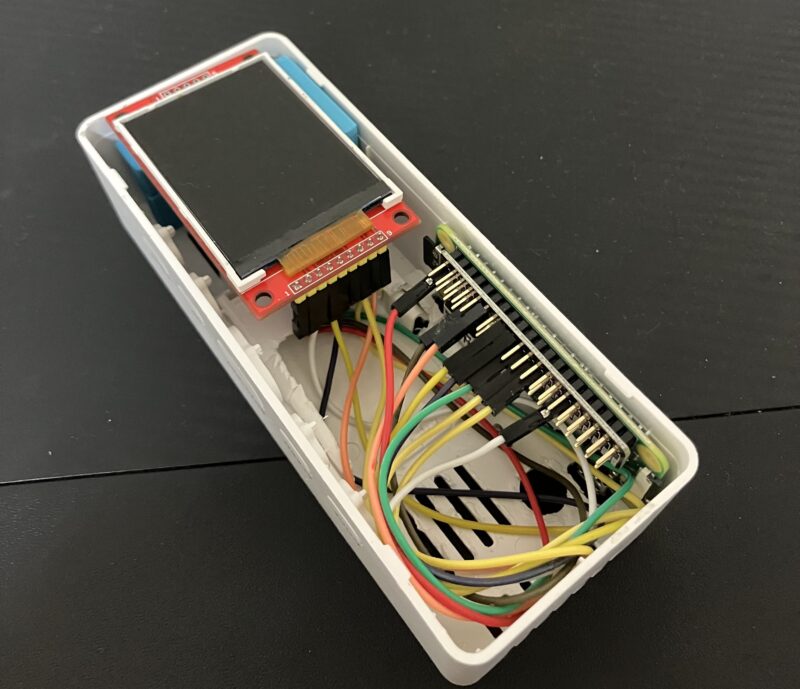

液晶ディスプレイを使う

Amazonなどで入手できる比較的安価な小型ディスプレイを使って「気象衛星ひまわり」の画像を表示した例です。

ダイソーのミラーデジタル時計を加工して、ラズパイ本体とディスプレイを収納することで卓上スマートミラーとして活用できます。

小さな画面に宇宙から見た「いまの地球」が浮かび上がる。日常に壮大なスケール感と癒やしを加えるガジェットです。

ひまわりの最新画像を自動で取得して、ディスプレイ表示するシステムの作り方を以下の記事で紹介しています。

≫ラズパイで気象衛星ひまわりの画像を表示する装置を作ろう

円形ディスプレイを使用

ラズベリーパイ専用の円形ディスプレイを使用して、カスタマイズ可能な表示を作れます。指定したYouTube動画をリピート再生することもできます。以下のようなライブカメラの映像を表示しておけば、自宅に非日常な空間を演出できることでしょう。

円形ディスプレイで表示装置を作る方法は、以下の記事で解説しています。

≫ ラズパイでYouTube動画再生機能付き時計を作る方法【MagicMirror2使用】

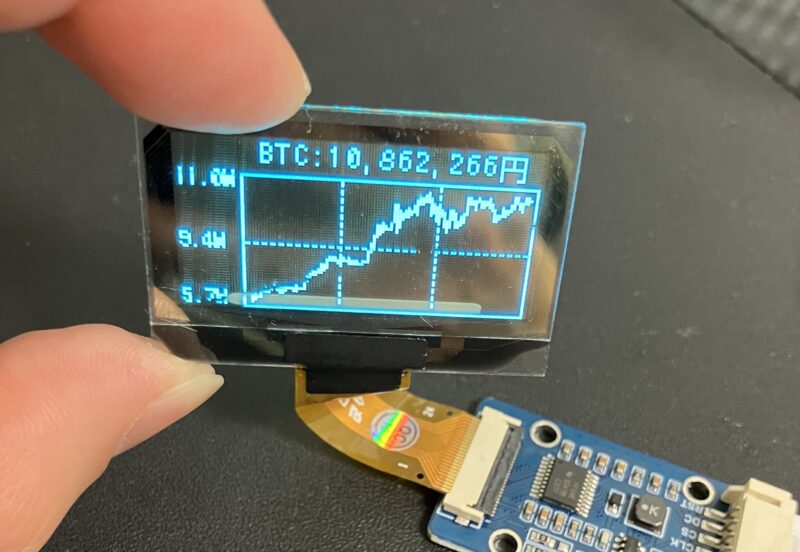

透明ディスプレイを使う

向こう側が透けて見える透明ディスプレイは、ラズパイから制御可能です。サイズはコンパクトで1色しか表示できませんが、何を表示しても近未来的な作品が完成します。

文字だけでなく、簡単な画像やグラフも表示できます。

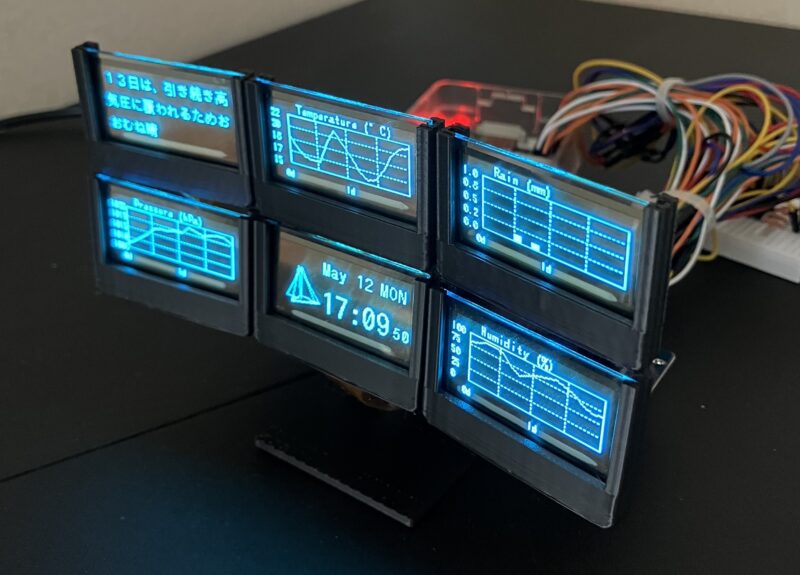

Raspberry Piに複数のディスプレイを接続して、ディスプレイごとに個別に制御することもできます。

透明ディスプレイの使い方は、以下の記事で解説しています。

≫【近未来的】ラズパイで透明OLEDディスプレイを使いこなそう

電光掲示板を使う

新幹線などで見かける電光掲示板はラズベリーパイでも制御できます。ラズベリーパイはインターネットに接続できるため、プログラミングで天気予報やニュースを取得して表示可能です。

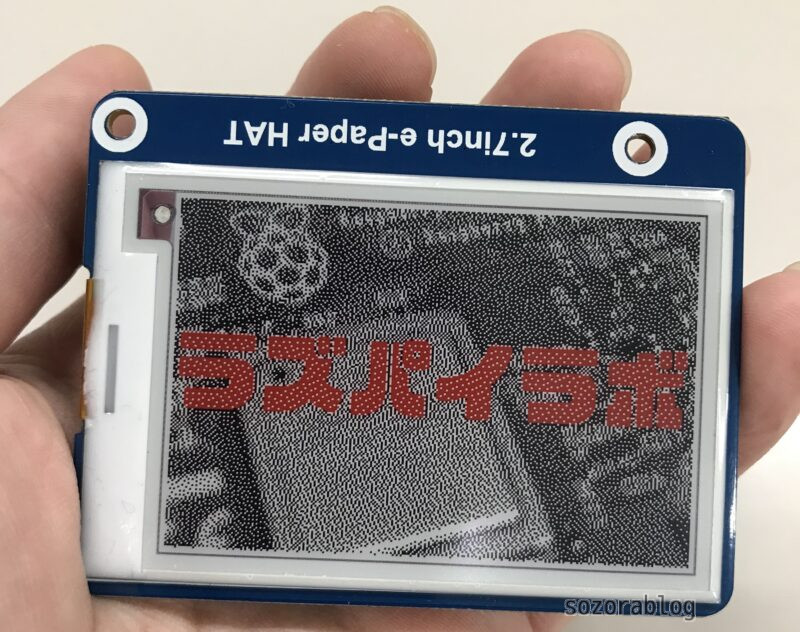

電子ペーパーを使う

電子ペーパーは液晶やLEDと違い、表示している間は電力を消費しません。電子ペーパーの仕組みは、Amazonの電子書籍端末であるKindle Paperwhiteで利用されています。

上記の電子ペーパー情報スタンドはねとらぼさんに取り上げていただきました。

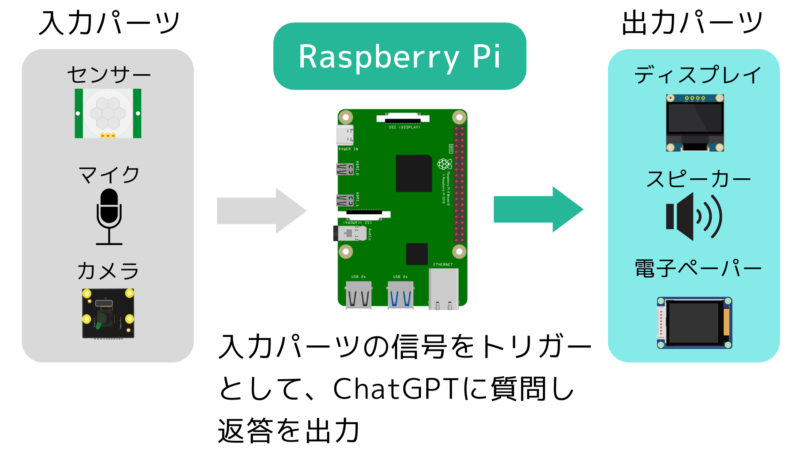

ChatGPTを活用する

話題の文章生成AIであるChatGPT。このChatGPTにはAPIが提供されており、ラズパイを用いたプログラミングにより、自動で質問の回答を受け取ることが可能です。ChatGPT APIを駆使すれば、AIの機能を手軽に実装できます。

天気予報を取得し、それをChatGPT APIに渡してポジティブな文章に変換して表示するといった使い方もできます。AIとラズパイを組み合わせれば、未来を先取りしたガジェット製作も夢ではありません。

ラズベリーパイでChatGPTを使う方法について、以下の記事で詳しく解説しています。

≫ 次世代の電子工作!Raspberry PiとChatGPTのコラボ作品集

ロボットを制御する

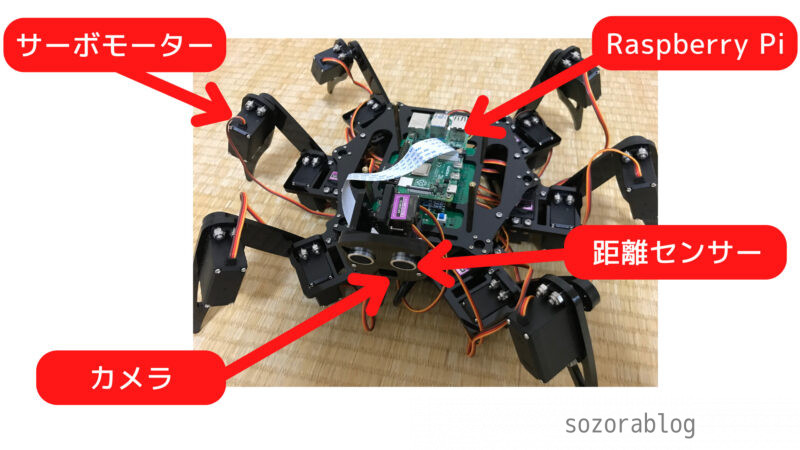

今回紹介してきた「できること」を複数組み合わせることで、ロボットのような高度な作品が作れます。以下の写真はクモのような歩き方が特徴的な6足歩行のロボットキットです。

中央に搭載されたラズベリーパイで動きをコントロールします。それぞれの足にサーボモーターが3つずつ配置されており、関節の役割を果たしているため、リアルな動きが再現できます。

上記のロボットで使用している電子パーツは以下の通りです。

- サーボモーター

- カメラ

- 距離センサー

- 加速度センサー

- LED

ロボットをゼロから作るのは難しいですが、上記のようなキットを活用すれば、初心者でも手軽にロボット制作を楽しめます。

6足歩行ロボットキットの詳細は、以下の記事で解説しています。

≫【Raspberry Pi ロボットキット】Freenove Big Hexapodレビュー

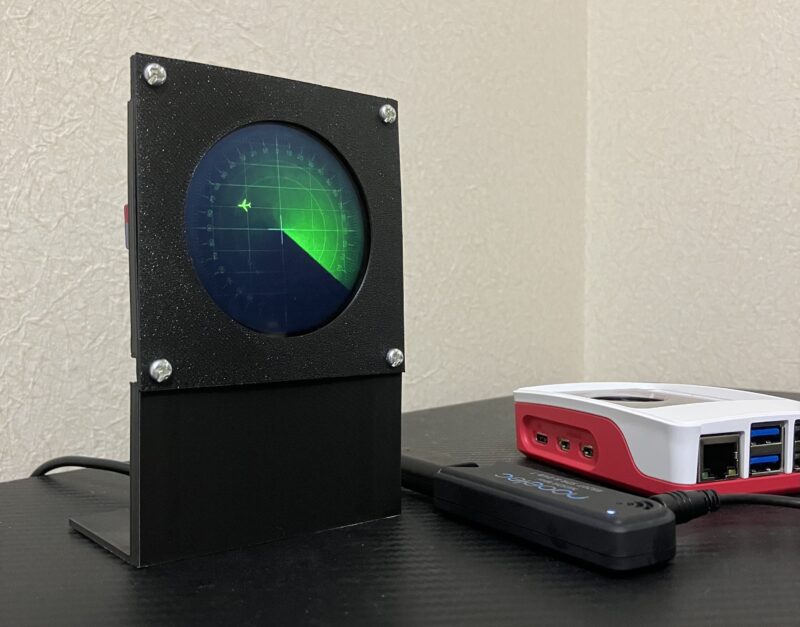

飛行機の信号を受信

ADS-B受信機を使用すれば、Raspberry Piで近くを飛んでいる飛行機の信号を受信できます。

Raspberry PiのUSBポートに接続したADS-B受信機

ADS-B受信機で受け取れる情報は以下の通りです。

- 航空機の識別コード(16進数)

- 航空会社名と便名(取得できる場合)

- 航空交通管制用の4桁の識別コード(スコークコード)

- 現在の高度(フィート)

- 飛行速度(ノット)

- 進行方向(方位・度)

- 緯度・経度(現在位置)

ADS-B受信機とRaspberry Piを使えば、「自宅で小さな管制塔気分」が楽しめます。自分だけの航空レーダーを持つような特別感と、ものづくりの達成感が同時に味わえるのも魅力です。

飛行機の信号を受信する方法を以下の記事で解説しています。

≫ ラズパイとADS-B受信機でミニ飛行機レーダーを作ろう

ラズベリーパイで使えるキット

初心者の方は自分の興味のあるキットを購入するのがおすすめです。楽しみながらラズパイや電子部品の扱いに慣れることができます。

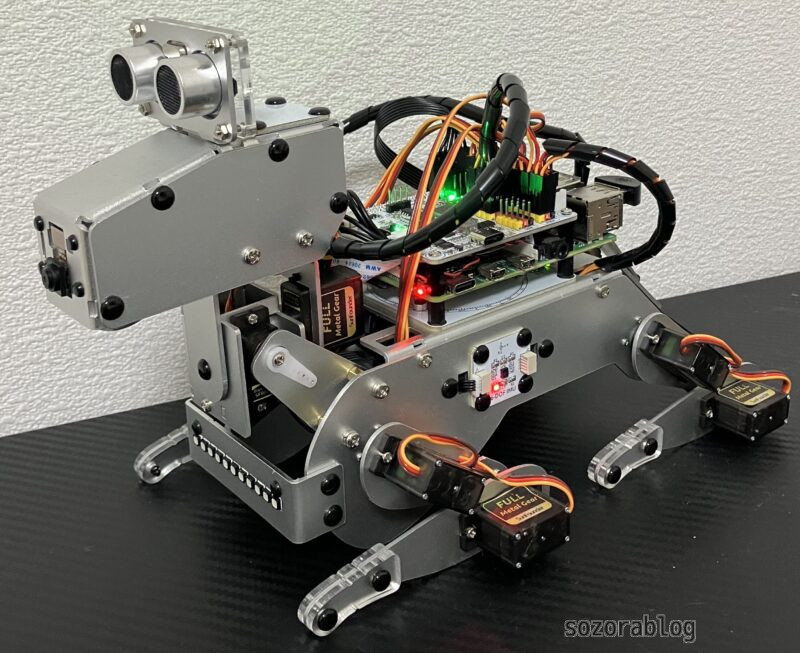

ラズベリーパイを組み合わせて使用するためのキットは多数販売されています。

| 特徴 | 参考価格 | 詳細 | |

RasPad3 | ラズベリーパイをタブレットとして使えるキット | 23,998円 | 詳細を見る |

ElectroCookie | スタイリッシュなデザインのケース | 3,999円 | 詳細を見る |

Pironman | カスタマイズ性の高いラズパイケース | 9,980円 | 詳細を見る |

Pidog | 5種類のセンサーを搭載した 犬型ロボット | 25,900円 | 詳細を見る |

Big Hexapod | 遠隔操作可能 多機能なクモ型ロボット | 19,980円 | 詳細を見る |

Raphael Kit | 電子工作を始めるのに必要なパーツがすべて入っているキット | 7,360円 | 詳細を見る |

上記の商品はマニュアルやサポートが充実しており、初心者でも扱いやすいキットです。

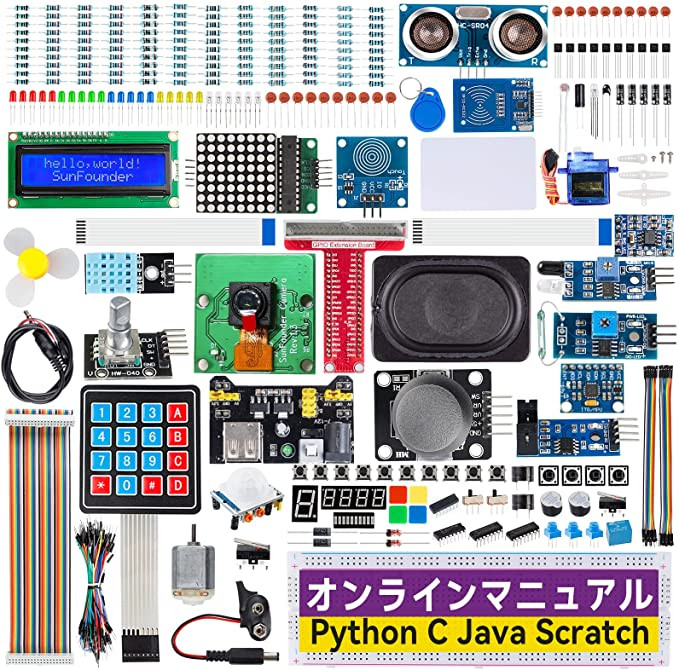

電子工作は難しくありません

電子パーツをラズベリーパイに接続して制御することを電子工作と呼びます。「電気のことはよくわからない」と思う方も多いかもしれませんが、初めてみるとすぐに慣れます。

僕も全くの未経験でしたが、実際に手を動かしながら学びました。

最初はLEDを光らせるなど簡単な工作から始めるのが一般的です。たとえ単純な動作であっても、思い通りに動かせた時の達成感はやみつきになることでしょう。

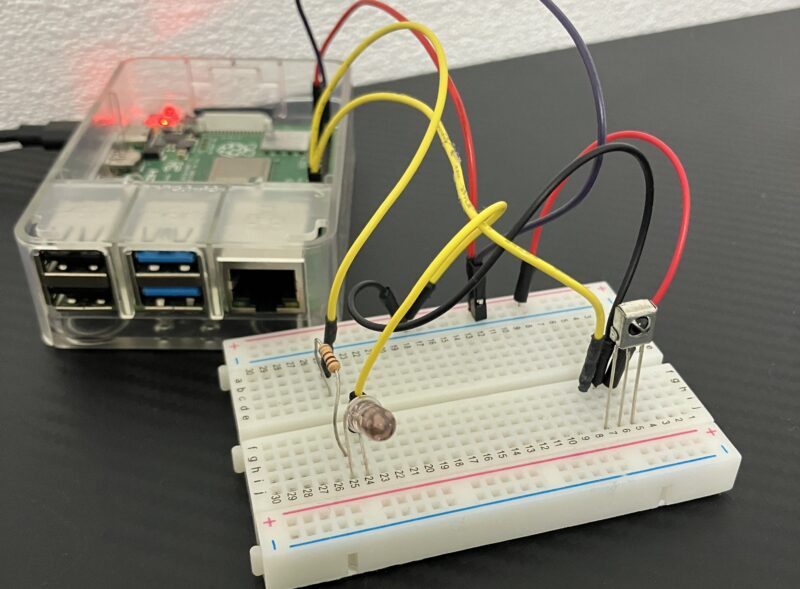

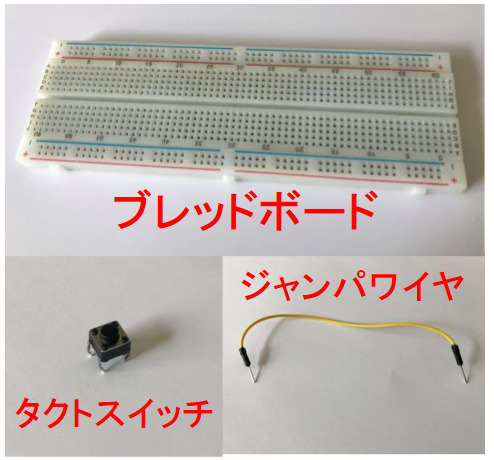

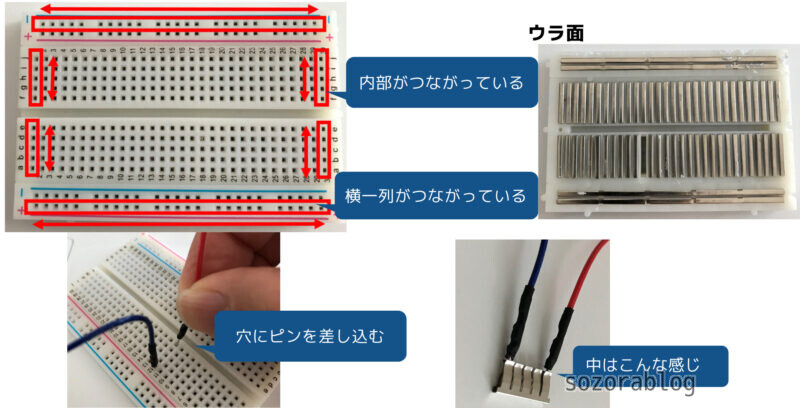

「はんだ付け」ができなくても電子工作はできる

上記ような電子パーツを組み合わせて、回路を作っていきます。ブレッドボードを使うと、ジャンパワイヤーの両端の「ピン」を、ブレッドボートの穴に差すだけで部品間を電気的に接続することができます。接続を間違えたとしても、何度でもやり直しができるので、初心者でも安心して工作を楽しむことができます。

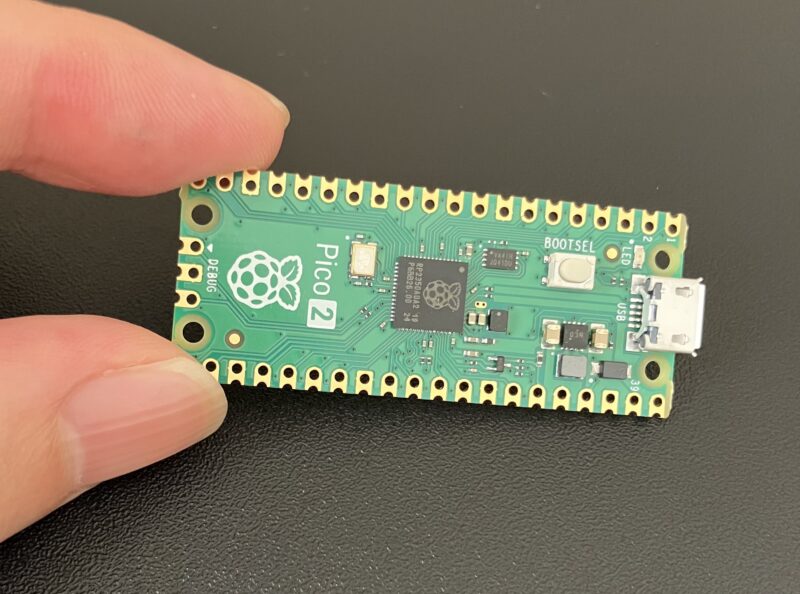

電子工作なら格安なPicoシリーズがおすすめ

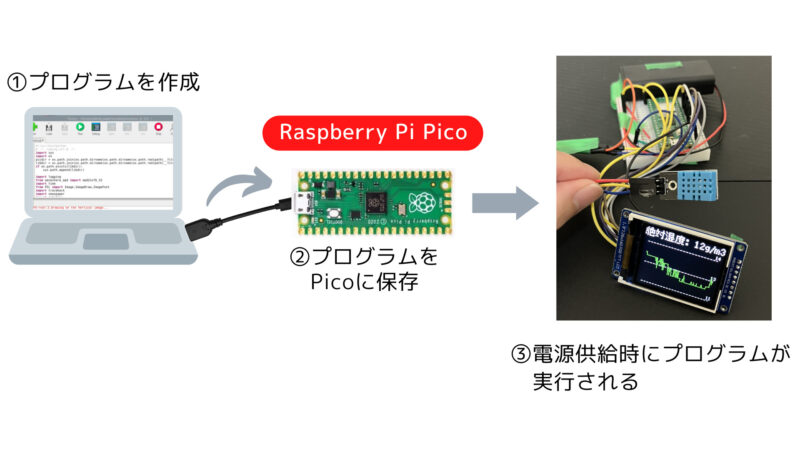

Raspberry PiシリーズにはマイコンボードのPicoが存在します。Picoは通常のラズパイのようにOSを動かすことはできませんが、電子パーツを制御するようなシンプルな用途に向いています。

| 参考価格 | Wi-Fi機能 | ピンヘッダー | 詳細 | |

Pico | 858円 | - | - | 詳細を見る |

Pico H | 1,067円 | - | 〇 | 詳細を見る |

Pico 2 | 1,056円 | - | - | 詳細を見る |

Pico 2 H | 1,188円 | - | 〇 | 詳細を見る |

Pico W | 1,419円 | 〇 | - | 詳細を見る |

Pico 2 W | 1,452円 | 〇 | - | 詳細を見る |

Pico WH | 1,562円 | 〇 | 〇 | 詳細を見る |

Pico 2 WH | 1,716円 | 〇 | 〇 | 詳細を見る |

Picoシリーズは千円前後で購入できるため、電子工作の入門用デバイスとしておすすめです。Wi-Fi機能付きモデルのRaspberry Pi Pico Wであれば、以下のようにインターネット経由で情報を取得して表示する装置も作れます。

Raspberry Pi Picoの詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。

≫【レビュー】Raspberry Pi Picoは何ができる?ピコとラズパイ 5つの違いを初心者向けに徹底解説

ラズベリーパイの学習方法

この他にもラズベリーパイでできることは、紹介しきれないくらいあります。もっと作例が知りたいという方はRaspberryPi -Qiitaをご覧ください。

ラズベリーパイを始めてみたいけど、どうやって使い方を学んだらいいのかわからないという方のために学習方法を紹介します。

ラズベリーパイをYouTubeで学ぶ

完全初心者がラズパイがどんなものかを理解するにはYouTubeが最適です。音声と映像によりできることをイメージしやすいからです。

ラズベリーパイをYouTube動画で学びたい方はITエンジニアもりしーの動画がおすすめです。

ブログでラズベリーパイを学ぶ

ラズベリーパイの情報を学ぶ方法として、ブログで調べるという手段もあります。

基本はGoogle検索などで「ラズベリーパイ」+「やりたいこと」で検索して自分の知りたい情報を探します。

ブログは無料で閲覧でき、筆者が実際に試した経験をもとに実用的で役立つ情報を提供しています。また、初心者向けから上級者向けまで幅広いトピックが扱われており、自分のスキルレベルに合った情報を見つけやすいのも特徴です。

しかし、デメリットもあります。それは情報が不足している場合が多いことです。多くのブログは個人が趣味の範囲で発信しているケースが多く、詳細な説明や正確なデータが不足していることがあるからです。このため、信頼性や情報の網羅性に欠ける場合があり、正確な情報を得るためには複数のソースを確認する必要があります。

ラズベリーパイを本で学ぶ

本は有料ですが情報の量が多く信頼性も高いというメリットがあります。本の中で出てくるプログラムは出版社のサイトからダウンロード可能というものが多いです。

OSのバージョンやモデルにより使用方法が異なるため、できるだけ発売日が新しい本を選ぶのが良いでしょう。

ラズベリーパイを学ぶのにおすすめの本を以下の記事で詳しく解説しています。どの本を選んだらいいかわからない方は参考にしてください。

≫【2022年版】ラズベリーパイおすすめの本

ラズパイに関するよくある質問(Q&A)

最後に、ラズベリーパイに関するよくある質問とその回答を紹介します。

ラズベリーパイでWindowsは使えますか?

一部のバージョンでは「Windows 10 IoT Core」が動作しますが、通常のWindowsと同じようには使えません。基本的にはLinuxベースのOSが推奨されています。

ラズベリーパイにディスプレイは必要ですか?

必須ではありません。初期設定や操作のためにディスプレイ・マウス・キーボードをつなぐこともできますが、他のPCからリモート接続して操作することもできます(SSHやVNCを使用)。

ラズベリーパイは何言語を推奨していますか?

もっとも推奨されているのはPythonです。ほかにもC/C++、JavaScript、Scratchなどが使えます。教育用に設計されているので初心者にも始めやすいです。

ラズベリーパイの生産は終了しましたか?

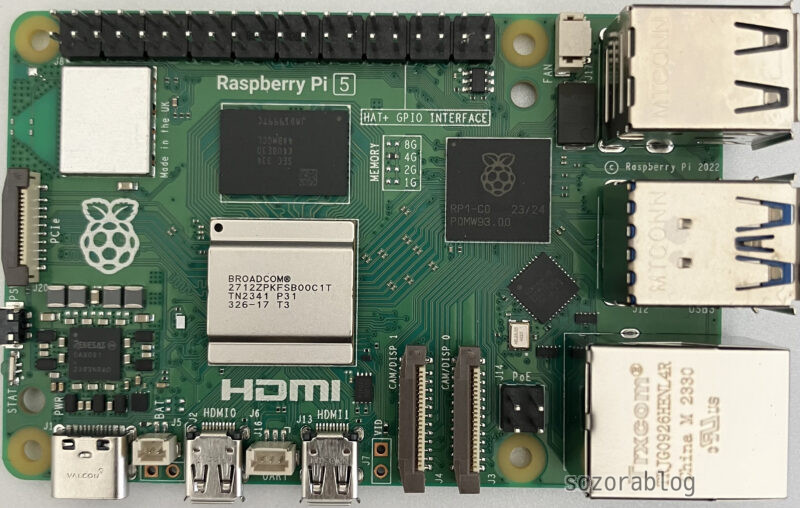

いいえ、現在も生産・販売が続いています。モデルによっては製造していないものや一時的に品薄になることもありますが、最新モデルRaspberry Pi 5も登場し、活発に展開中です。

なお、RS Componentsが2022年6月末でラズベリーパイの製造・販売から撤退した影響で、「すべてのラズパイが生産終了した」という誤った情報が一部で広まりました。しかし、ラズベリーパイ財団と製造パートナーによる生産は継続されていますので、安心して入手できます。

ラズベリーパイの欠点は何ですか?

高性能なPCと比べると処理能力は控えめです。また、OSのインストールや電源の準備、周辺機器の接続など、初めに自分で設定しなければならない部分があり、初心者にはやや難しく感じることもあります。

ラズベリーパイ5は日本で販売されますか?

はい、ラズベリーパイ5はすでに日本国内でも販売されています。技適マーク付きの正規品が各種販売店や通販サイトで入手可能です。

ラズベリーパイはなぜ人気があるのですか?

低価格ながら多機能で、小型で省電力。教育・研究・趣味・業務用など幅広い場面で使えることが人気の理由です。世界中にユーザーがおり、情報が豊富なのも魅力です。

ラズベリーパイはなぜ安いのですか?

教育用に開発されたことが大きな理由です。子どもや初心者がコンピューターに親しみやすくするため、価格をできるだけ抑えて作られました。部品や設計をシンプルにしたり、ケースや周辺機器を別売りにすることで、必要最小限のコストに抑えています。

ラズパイとアルディーノのどちらが適していますか?

「ボタンを押してLEDを光らせたい」「温度センサーで値を読み取りたい」といったシンプルな操作なら、Arduinoが使いやすいです。Raspberry Piでもこういった操作は可能で、さらに画像処理やAIなど、より高度な機能まで扱えるのが魅力です。

まとめ

ラズベリーパイは、本体、周辺機器、電子部品を揃えると1万円前後の初期投資が必要となります。しかし、趣味にもスキルアップにも役立つ素晴らしいアイテムです。

興味を持っていただけた方はぜひ一緒にラズパイを楽しみましょう。

ラズベリーパイを初めて買う方のために、購入方法を詳しく解説した記事を書きました。よろしかったらご覧ください。

≫【ラズベリーパイ通販】おすすめショップ9選と価格比較|購入方法完全ガイド