【PR】この記事には広告が含まれています。

ラズベリーパイの定番モデルともいえるRaspberry Pi 4。前モデルのPi 3から大幅な進化を遂げ、その実力はモバイルPC並みといわれています。

ラズパイZero,3,4,400,Picoを使ってきた経験をもとに、Raspberry Pi 4の特徴を解説します。

ラズベリーパイの世界へ足を踏み入れたい方、新しいモデルを検討されている方は必見です。

僕が実際にRaspberry Pi 4を使って感じたことを以下にまとめました。

| 満足度 | (5 / 5.0) |

| 小ささ・軽さ | (3 / 5.0) |

| 低消費電力 | (4 / 5.0) |

| コスパ | (3 / 5.0) |

| 拡張性 | (5 / 5.0) |

| 電子工作向き | (4 / 5.0) |

この記事の結論

Raspberry Pi 5の登場により1世代前のモデルになりましたが、価格と性能のバランスが良い優れた製品です。使用方法のノウハウが豊富で、対応する関連製品も多いため、初心者におすすめのモデルといえます。

Raspberry Pi 4は高速で快適

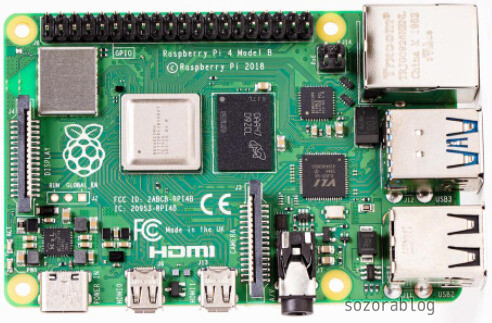

Raspberry Pi 4のスペックは以下の通りです。

| SoC | Broadcom BCM2711 |

| CPU | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz × 4(4コア) |

| GPU | 500MHz(2コア) |

| メモリ | 2GB、4GB、8GB LPDDR4-3200 SDRAM |

| 有線LAN | 1000 Base-T |

| 無線LAN | IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4/5GHz |

| Bluetooth | Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy対応) |

| 消費電力 | 3W |

| 大きさ | 85 × 56 × 18mm |

| 重量 | 47g |

| 参考価格 (スイッチサイエンス) | 2GB:8,800円 4GB:10,450円 8GB:14,080円 |

CPUは英ARM社の製品が採用されています。ARMはスマートフォンやタブレットなどでよく利用されているCPUです。ARMは以下の特徴があります。

- 小型

- 低消費電力

- 性能は低い

ラズベリーパイの進化は止まらない

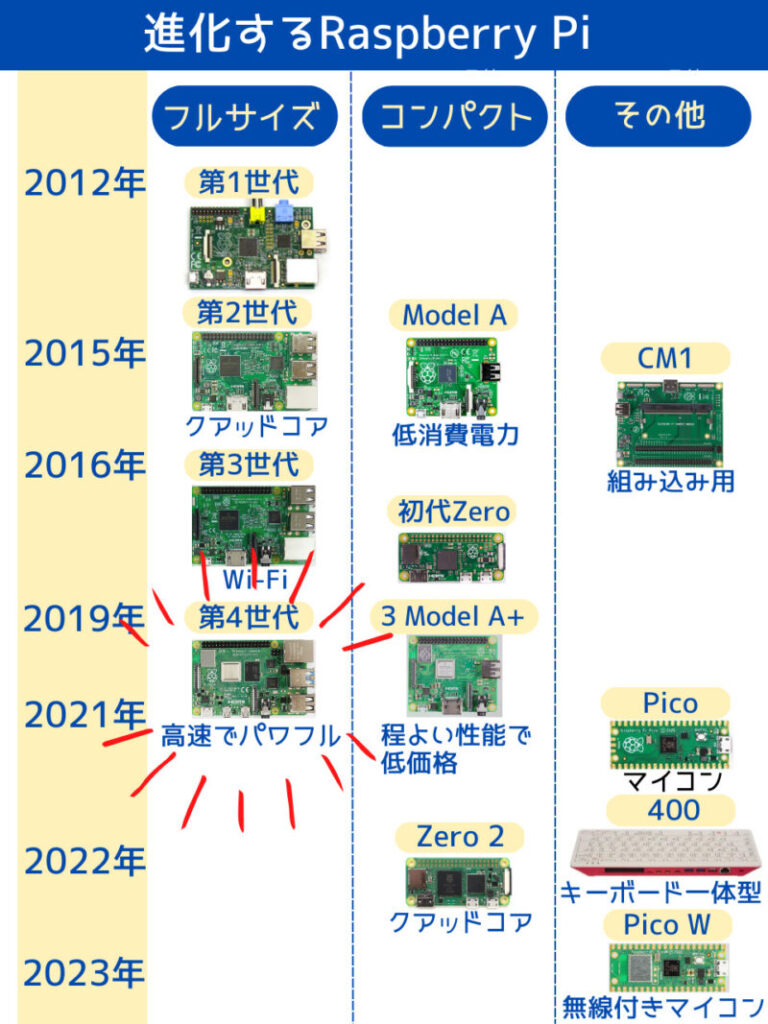

ラズベリーパイは2012年の発売以来、さまざまなモデルが開発されてきました。当初の目的であった教育用途にとどまらず、DIYから産業用まで幅広いユーザーの人気を集めています。

ラズベリーパイが何かよく分からない方は以下の記事をご覧ください。

≫ 超小型PCラズベリーパイとは?【13の特徴を解説】

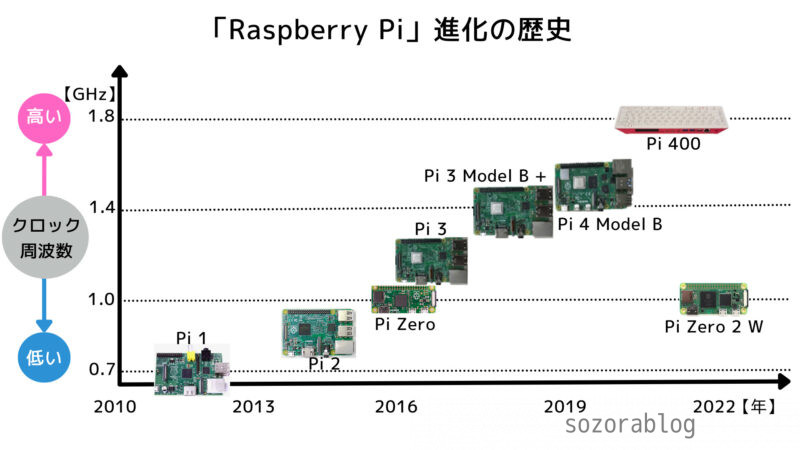

PCの性能は日々進化しています。ラズパイも例外ではなく、より高いスペックのマシンが求められるようになりました。そんな中、新しいモデルは毎年発表されており、CPUの処理能力(クロック周波数)は高くなっています。

第4世代であるラズパイ4は基板モデルの中で最も高いスペックを誇っています。

ラズベリーパイの種類「Model B」は最強

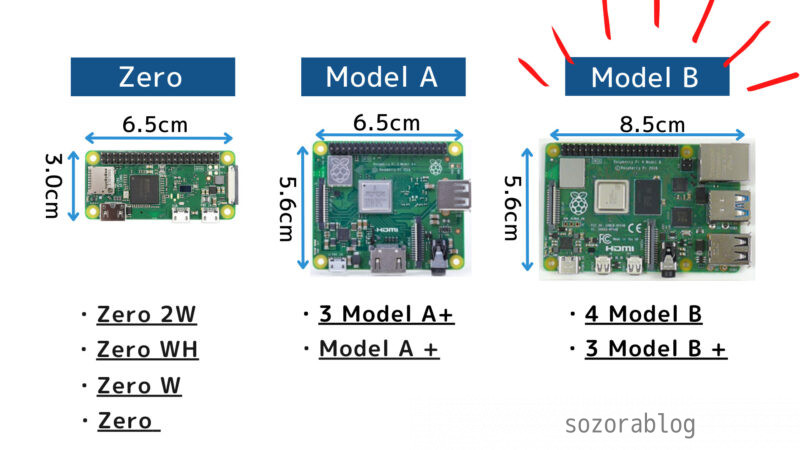

ラズベリーパイは基板サイズにより分類できます。クレジットカードサイズのModel B、少し小さくて正方形に近い形のModel A、さらに小さいフリスクサイズのZeroの3種類です。

基板が大きくなるほど、実装できる部品数も多くなります。

つまりModel Bが最上位シリーズです。そのModel Bシリーズの中で最新かつ最高スペックのモデルが「Raspberry Pi 4 Model B」になります。

| モデル種類 |  Zero |  Model A |  Model B |

|---|---|---|---|

| 商品名 | Pi Zero Pi Zero W Pi Zero WH Pi Zero 2 W | Pi Model A+ Pi 3 Model A+ | Pi 2 Model B Pi 3 Model B Pi 3 Model B+ Pi 4 Model B Pi 5 |

| USBポート | 1つ | 1つ | 4つ |

| LANポート | なし | なし | あり |

| ステレオミニジャック | なし | あり | あり |

Model BはLANポートが付いていて、USBポートも4つ付いているので使い勝手が良く拡張性が高いという特徴があります。

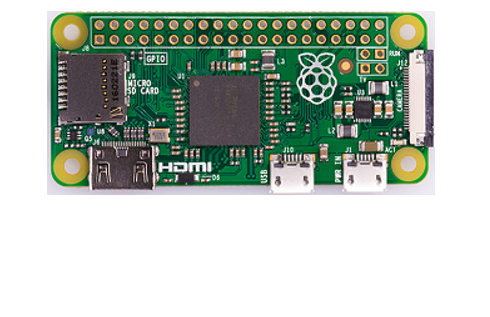

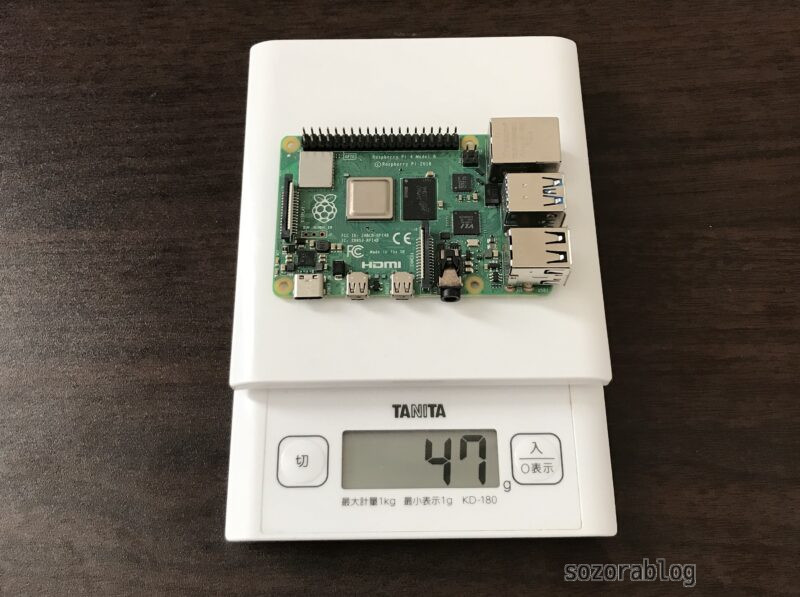

コンパクトかつ軽量

3種類の中では最もサイズが大きいですが、それでも手のひらに収まるほどコンパクトです。

重量はわずか47g。

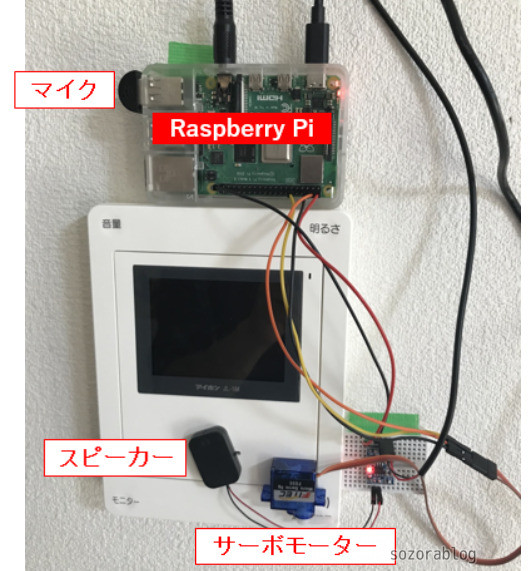

軽量・コンパクトな特徴を生かして、壁に設置しての運用も可能です。

Raspberry Pi 3とは別次元の速さでストレスフリー

Raspberry Pi 4のスペックを1世代前のRaspberry Pi 3と比較してみましょう。

| 商品名 |  Raspberry Pi 3 Model B+ |  Raspberry Pi 4 Model B |

|---|---|---|

| CPU | 1.4GHz | 1.5GHz |

| メモリ | 1GB | 2GB/4GB/8GB |

| HDMI出力 | 1つ | 2つ |

| 4K対応 | 非対応 | 対応 |

| USB | USB 2.0×4 | USB 3.0×2 USB 2.0×2 |

| 参考価格 | 5,775円 | 2GB:8,690円 4GB:10,560円 8GB:14,190円 |

CPU・メモリ共にRaspberry Pi 4の方がハイスペックであり、快適な動作が実現しています。さらに、高負荷時のCPUクロック周波数が2021年に1.5GHzから1.8GHzになりました。外観上の見分け方は以下の写真を参考にしてください。

チェックポイント

実際に使ってみると、起動の速さやアプリの立ち上がりの速さを実感します。サクサク動くのでストレスが無く快適です。

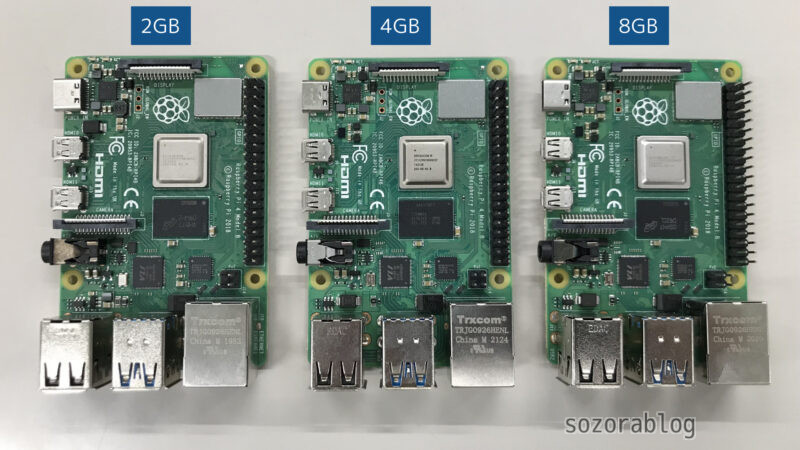

メモリは3種類から選択可能

Raspberry Pi 4はメモリを2GB、4GB、8GBの中から選択することができます。海外では1GBモデルもありますが、日本では販売されていません。

| メモリ | 参考価格 (スイッチサイエンス) | スイッチサイエンス | Amazon |

|---|---|---|---|

| Raspberry Pi 4 2GB | 8,690円 | スイッチサイエンスで見る | Amazonで見る |

| Raspberry Pi 4 4GB | 10,560円 | スイッチサイエンスで見る | Amazonで見る |

| Raspberry Pi 4 8GB | 14,190円 | スイッチサイエンスで見る | Amazonで見る |

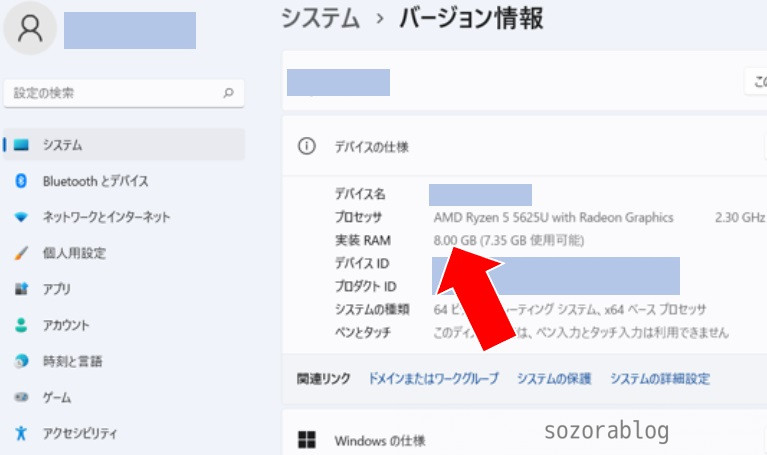

メモリは数値が大きくなるほど、一度に多くの処理が高速でできます。僕が使っているWindowsのノートパソコン(7万円位)のメモリは8GBです。

2GB、4GB、8GBのパフォーマンス比較

メモリの違いによる性能差を比較するため、実機を用いて5つのテストを行いました。結果は以下の通りです。

| ベンチマークテスト (マルチコア) | 起動時間 | YouTubeのトップページを 開くまでの時間 | 画像認識の処理速度 (FPS) | 画像認識の処理速度 (並列処理時のFPS合計) | |

|---|---|---|---|---|---|

| Raspberry Pi 4 2GB | 767.1 | 44秒 | 13秒 | 12 | 17 |

| Raspberry Pi 4 4GB | 819.2 | 41秒 | 10秒 | 13 | 15 |

| Raspberry Pi 4 8GB | 839.0 | 41秒 | 10秒 | 12 | 20 |

ライトユーザーであれば2GBモデルで十分といえます。価格とスペックのバランスを両立させたい方には4GBがおすすめです。予算に余裕があり、複数のソフトを同時に処理させるといった使い方を想定してる方は、8GBモデルを選ぶと高速かつ快適に作業できるでしょう。

比較テストの詳細は以下の記事をご覧ください。

≫【徹底比較】Raspberry Pi 4は2GB、4GB、8GBどれを選ぶ?

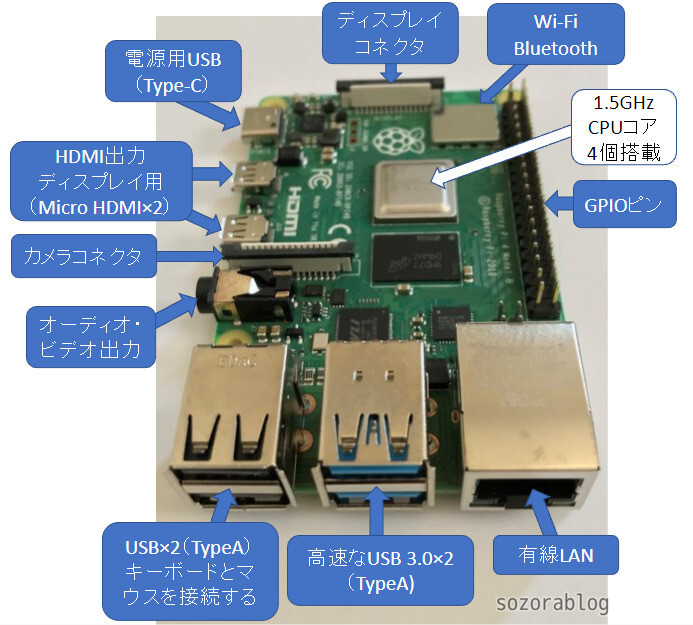

Raspberry Pi 4は4Kマルチモニター対応

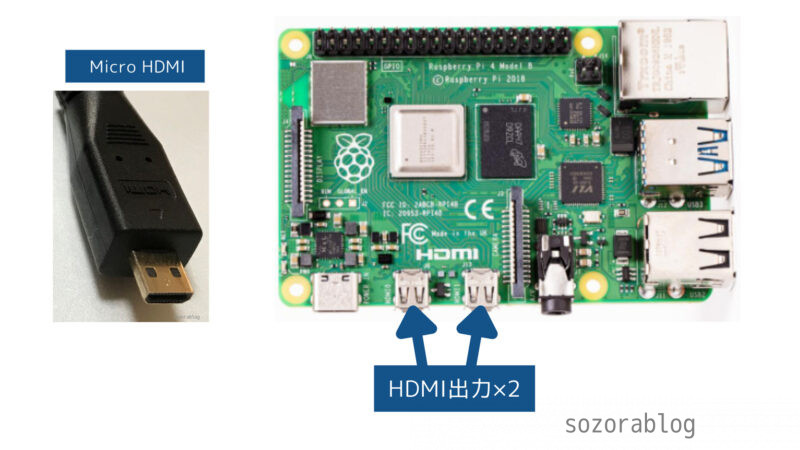

Raspberry Pi 4のHDMI出力は2つ用意されているため、2画面にすることができます。しかも4K対応です。端子の種類は小さいタイプのMicro HDMIなので注意が必要です。

USB3.0対応

Raspberry Pi 4はUSBポートが2か所USB3.0になっています。従来の規格であるUSB2.0と比較してデータの転送速度が高速になっています。

外付けのSSDを繋ぐときに効果を発揮します。

コネクターの中が青く塗られている方がUSB3.0です。

さらに、Bluetoothの規格は5.0に対応しています。イーサネット(有線LAN)も、3より大幅にスピードアップされています。

PCとして使うには非力

Raspberry Pi 4は史上最高スペックであると解説してきましたが、一般的なPCと比べるとスペックは低いです。

インターネットを見るときはページ読み込みの遅さを感じることも。

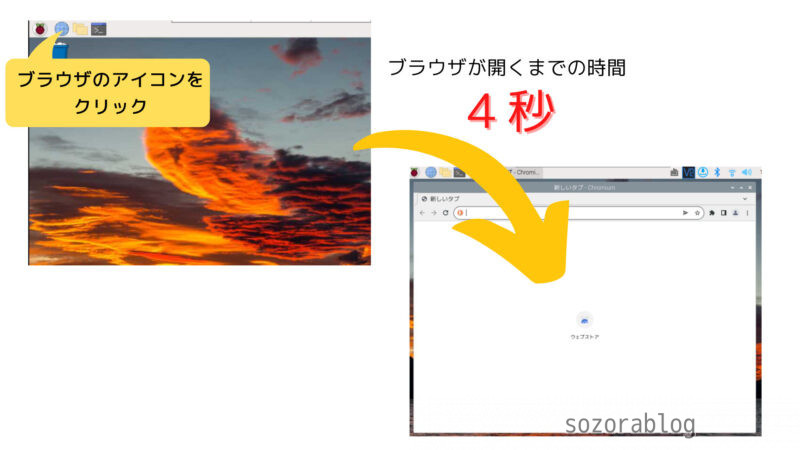

インターネットを見るためのソフトであるブラウザを開くまでの時間を計測した結果は4秒でした。

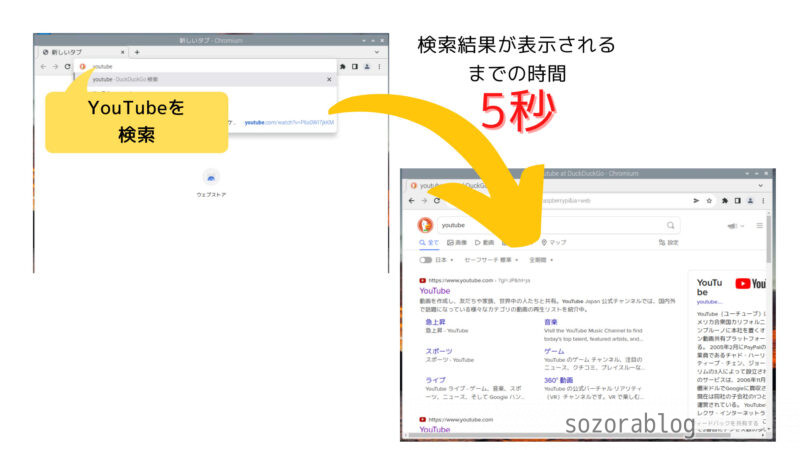

YouTubeを検索してみます。検索ワードを入れた後、Enterキーを押してから検索結果の画面が表示されるまでの時間は5秒でした。

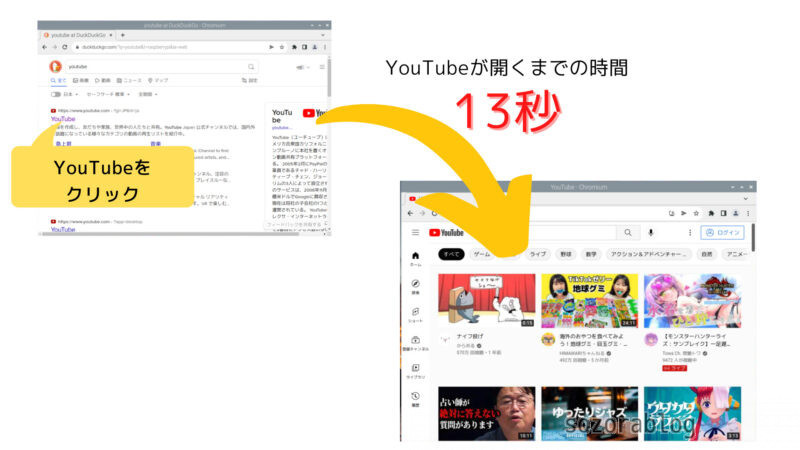

検索結果画面からYouTubeのトップ画面を開くまでの時間は13秒。我慢できないほどではありませんが、日常的に使うにはストレスを感じるスピードです。

YouTube動画の再生に関しては、画像がカクカクしたり途中で止まることはなく、特に問題なく視聴可能です。

チェックポイント

一般的なPCと比較するとスペックは劣りますが、僕は全く不満がありません。ラズベリーパイをプログラミングや電子工作で遊ぶために使用しているからです。

以下の動画を見ていただくと、Raspberry Pi 4をよりイメージしやすいはずです。

Raspberry Pi 4は人気ナンバーワン

Twitterのアンケート機能を使って、人気のラズベリーパイを調査しました。

- アンケート実施日:2022年2月9日

- アンケート方法:Twitterアンケート

- 投票数:114票

「Raspberry Pi 4」 が61.4%でダントツで1位という結果でした。Raspberry Pi 4 は多くのユーザーから高い評価を受けています。

Raspberry Pi 4はスターターキットで買うのがおすすめ

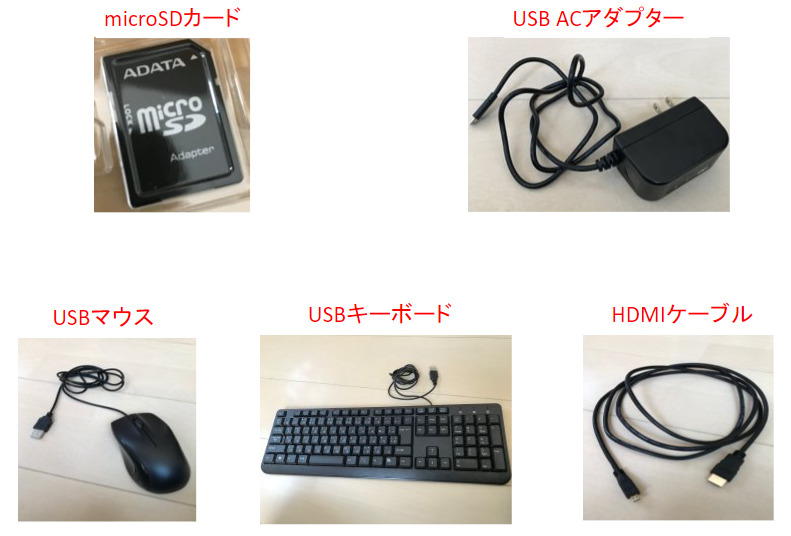

Raspberry Pi 4の箱に同封されているものは本体と、簡易的なユーザーガイドのみです。ラズベリーパイを使用するうえで必要な周辺機器を自分で用意する必要があります。

Raspberry Pi 4に必要な周辺機器

ラズパイを起動するために必要なものを以下にまとめました。

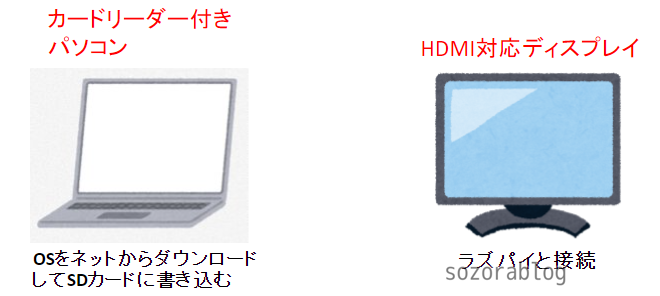

- パソコン(カードリーダーが必要)

- HDMI対応ディスプレイ(テレビでも可)

- microSDカード(8GB以上 CLASS10)

- ACアダプター(Type-C 3.0A)

- USBマウス

- USBキーボード

- HDMIケーブル(micro HDMI)

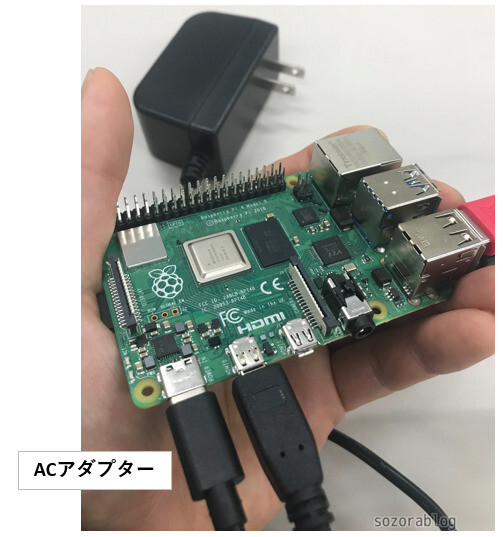

ACアダプターの選定は電流に注意

Raspberry Pi 4 を動かすのに必要な電源は5V、3Aです。一般的なアダプターではパワー不足になる可能性があります。

電流が足りないと、警告が出たり予期せぬシャットダウンが起こることも。

スマホの充電用など手持ちのアダプターを使う場合は、電流を確認しておきましょう。コネクターの種類はType-Cです。

僕が使っているのは秋月電子製のACアダプターです。900円とコスパも良いのでおすすめです。

ケースはあったほうがベター

ラズパイ本体を入れるケースは別売りですが、購入することをおすすめします。破損防止やホコリの付着防止になるからです。ラズパイ用のケースは様々なタイプが発売されています。

ケース選びもラズパイの楽しみ方の一つです。

デザインや使いさすさ、放熱性などで選ぶと良いでしょう。モデルによってサイズやインターフェースの形状が違います。例えば、ラズパイ3とラズパイ4の外形サイズは同じですがコネクタのサイズや配置が違うのでケースの共用はできません。ラズパイ4 専用のケースを選びましょう。

Raspberry Piをパソコンやサーバーとして使う方には、以下のような冷却ファン付きのケースがおすすめです。

ElectroCookie |  Pironman | |

|---|---|---|

| 参考価格 | 4,890円 | 9,980円 |

| メーカー | ElectroCookie | SunFounder |

| サイズ | 9.8×9.8×6.2cm | 16×14×9cm |

| 冷却方式 | 冷却ファン | アイスタワー 冷却ファン |

| 電源ボタン | なし | あり |

| インフォメーション ディスプレイ | なし | あり |

| 専用ソフトウェア のインストール | 不要 | 必要 |

| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る |

クールな佇まいのElectroCookie Raspberry Pi 4ケース。

カスタマイズ性が高く、多機能なPIRONMAN。

初心者はスターターキットがおすすめ

ラズパイを購入したらすぐに使いたいと思うはずです。しかし周辺機器の選定を間違えると買い直しに時間がかかり、お金も無駄になります。

僕もUSB端子の種類を間違えてショックを受けた経験があります。

そこでおすすめしたいのが、ラズパイと周辺機器とセットで購入する方法です。必要な周辺機器をショップが選定していますので間違えるリスクがなく、機器を選ぶ手間もありません。

以下のようなスターターキットを買えばラズパイをスムーズに始められます。

必要な周辺機器が全部入っている!

Raspberry Pi 4を使ってみる

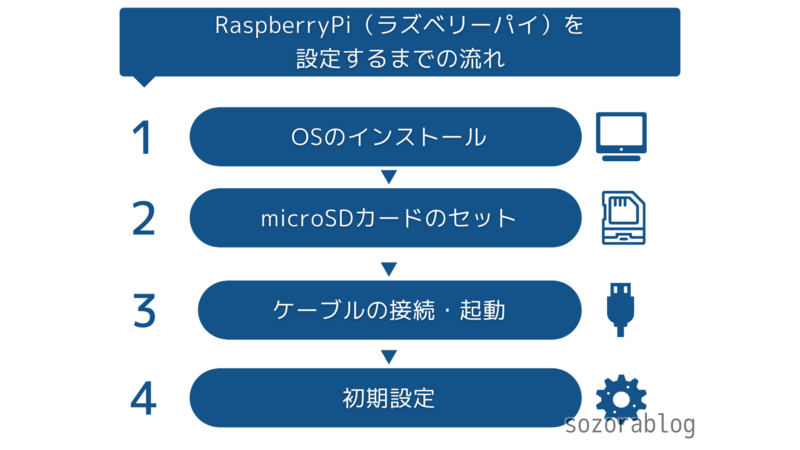

Raspberry Pi 4を実際に起動するまでの様子を紹介します。普通のパソコンとは違い、OSのインストール作業が必要です。

初期設定手順

周辺機器が準備できたら、初期設定を行います。手順を以下にまとめました。

OSのインストール

買ったばかりのラズベリーパイにはOSが入っていません。自分でOSをインストールする必要があります。まずmicroSDにOSをダウンロードしてからそれをラズベリーパイにセットして起動します。今回はRaspberry Pi OSをインストールしました。

OSはラズベリーパイ公式のダウンロードページより無料でダウンロードできます。

OSのインストールや初期設定の方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)の開始手順を解説!OSのインストールから初期設定まで

microSDカードのセット

OSがインストールできたら、SDカードを本体にセットします。

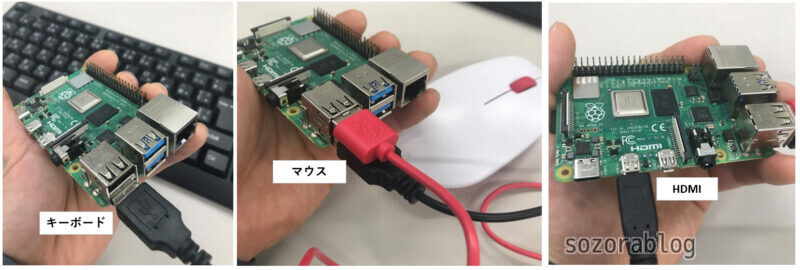

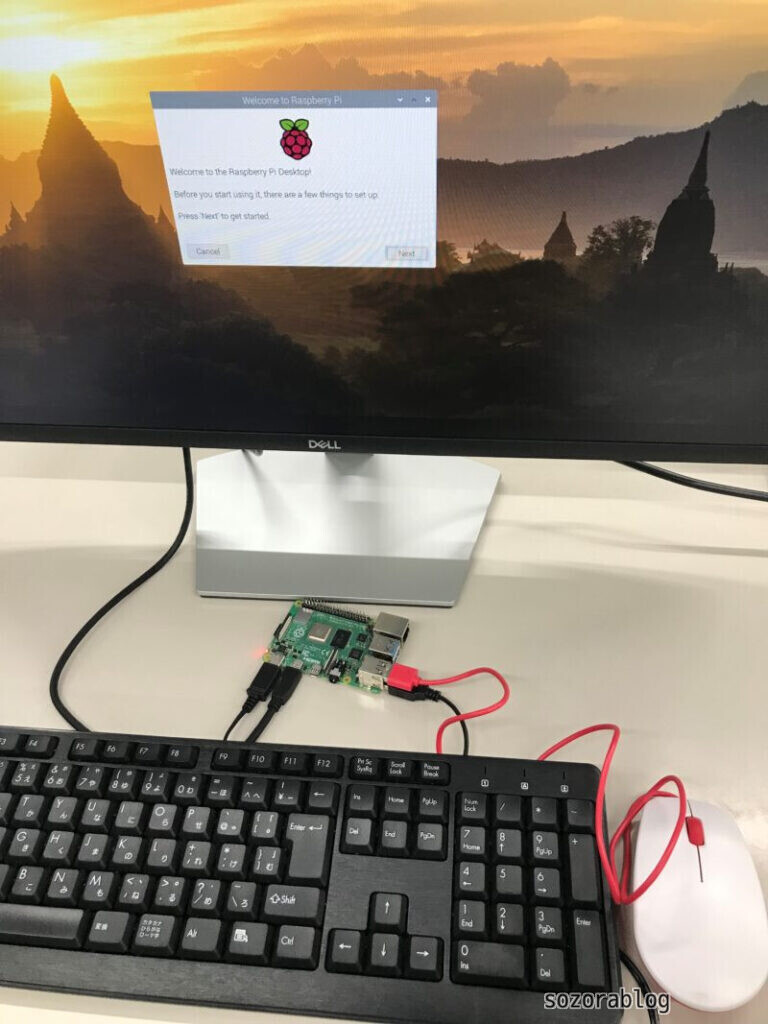

ケーブルの接続・起動

キーボード、マウスとディスプレイを接続して、最後にACアダプターを接続します。

ラズベリーパイは電源スイッチが無いので、電源を接続するとすぐに起動します。

最初の起動は時間がかかるので、少し待ちます。

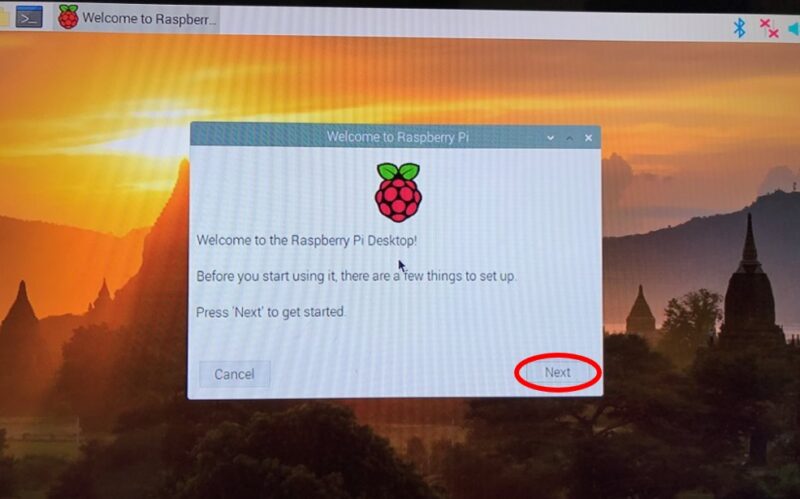

初期設定

画面の表示に従って、初期設定をしていきます。

初期設定の方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)の開始手順を解説!OSのインストールから初期設定まで

Raspberry Pi 4で何ができる?おすすめの楽しみ方

僕がRaspberry Pi 4でどんなことをしているのかを紹介します。

カメラモジュールを使う

LEDを点滅させたりするのも楽しいですが、せっかくハイスペックなのでカメラモジュールを使った遊びがおすすめです。

監視カメラ

Raspberry Pi 4はWi-Fiが使えるので、ラズパイにつないだカメラ映像を別のPCやスマホから見ることができます。

ラズベリーパイでカメラ映像を表示する方法は以下の記事で詳しく解説しています。

≫【ラズベリーパイ】監視カメラの作り方|Pythonでカメラモジュールを自在に操作

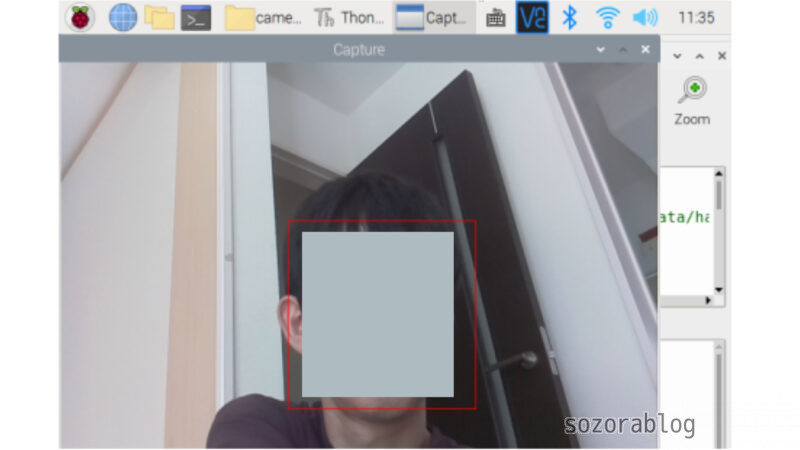

顔認識

プログラミング言語Pythonを使えば、顔認識のプログラムも手軽に組めます。カメラ映像の中から人の顔を探して、赤い四角で囲むプログラムを実行すると、以下のように表示されます。

ラズベリーパイとカメラを使って顔認識をする方法は以下の記事で詳しく解説しています。

≫【ラズベリーパイ】監視カメラの作り方|Pythonでカメラモジュールを自在に操作

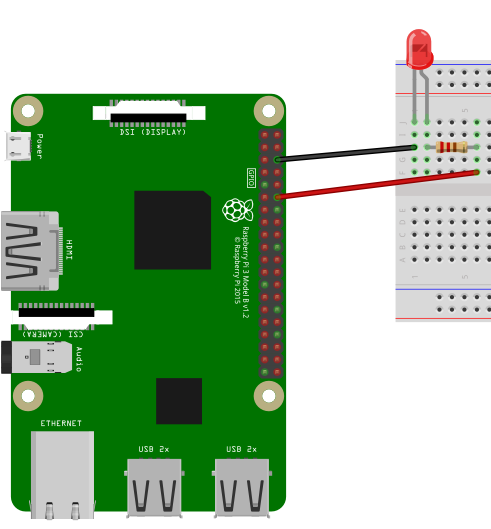

ラズベリーパイはGPIOと呼ばれる40本のピンが付いており、そこに接続した電子パーツをプログラムで制御できます。例えば、カメラが顔を認識したときにLEDを光らせることも可能です。

QRコード読み取り

Pythonでプログラムを組めば、QRコードの読み取りもできます。

上のツイートでやっていることは以下の通りです。プログラミング言語はPythonを使っています。

- ミニカーに付いているQRコードをカメラで読み取る

- QRコードのデータが一致したらサーボモーターを動かしてゲートを開く

QRコードは以下のサイトで作成してプリントしています。

≫ QRのススメ【無料】

QRコードの読み取りはOpenCVというモジュールを使うと簡単です。

参考にしたサイト ≫ PythonでOpenCVを使用しWebカメラQRコードスキャナーを作成する

音声でラズパイを操作

USB接続のマイクを使って音声認識をすることも可能です。下のツイートの事例では特定の音声を認識したときにサーボモーターを動かすプログラムを組んでいます。青色のパーツは3Dプリンターで作成しました。

スピーカーを接続すれば、スマートスピーカーも作れます。

ロボットキットで遊ぶ

ラズベリーパイはコントローラーとしてロボットに搭載するのに向いています。理由は以下の通りです。

- 小型・軽量

- 消費電力が小さい

- Wi-FiやBluetoothが利用できる

- モーターやセンサー、カメラとの接続が容易

- マイクやスピーカーで機能が拡張できる

- AI開発ができる

ロボットをゼロから作成するのはハードルが高いです。しかし、ロボットキットを活用すれば手軽にロボット制作を楽しめます。ラズベリーパイ用のロボットキットは多数のメーカーから発売されています。

僕が購入したのはBig Hexapodという6脚ロボットです。6本の脚にはサーボモーターが3つずつ付いており、クモのような歩き方ができます。

より多くの活用事例が知りたい方は以下の記事をご覧ください。

≫【初心者必見】ラズベリーパイできること!活用事例7選

Raspberry Pi 4のデメリットは価格と熱

Raspberry Pi 4のデメリットについて解説します。

高性能だけど1万円は高い

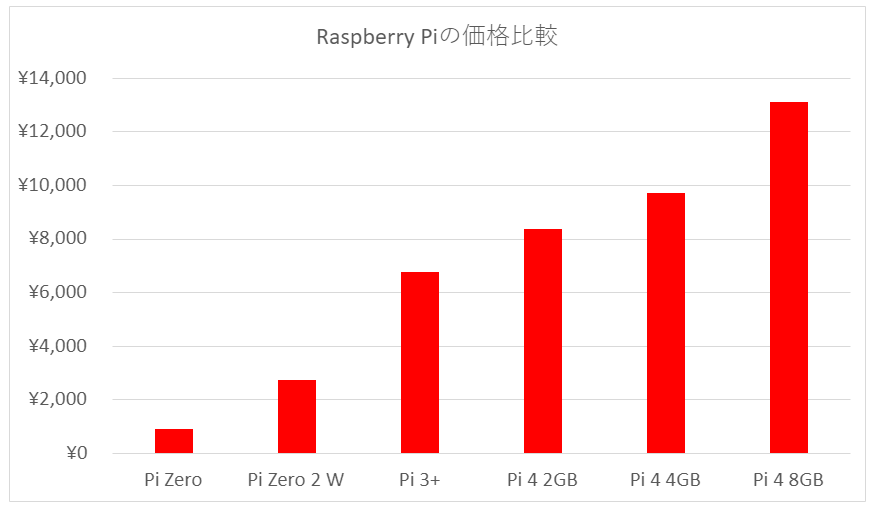

Raspberry Pi 4は他のモデルと比較すると、高額なモデルといえます。

一般的なPCと同じく、ラズパイの性能も日進月歩で進化しています。性能と価格がトレードオフになるのは必然です。また最近では、半導体不足や円安の影響で価格が上がっているという側面もあります。

Raspberry Pi 4は発熱する

Raspberry Pi 4は高性能ゆえにCPU温度が上がりやすくなっています。Raspberry Pi 4の熱問題は有名で、Twitterでもたびたび話題に上がっています。

一般的なパソコンは冷却ファンが標準装備されていて、CPUの温度上昇を抑えます。温度が高くなりすぎると、CPUがエラーを起こしてパソコンが停止するからです。しかし、ラズパイはファンが付いていないため、CPUを冷却する機能がありません。

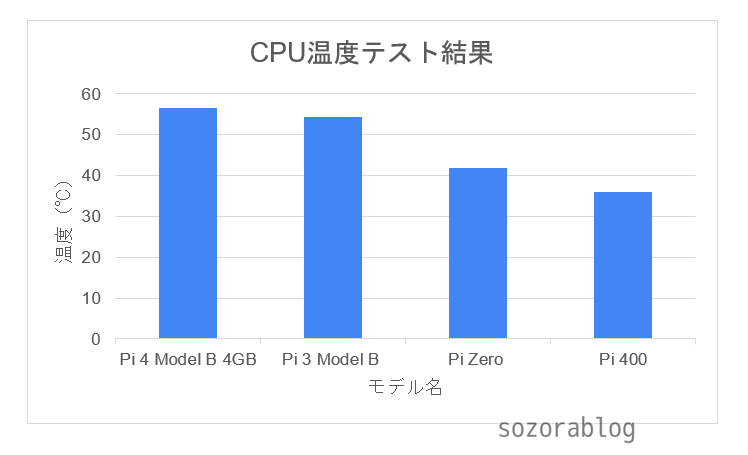

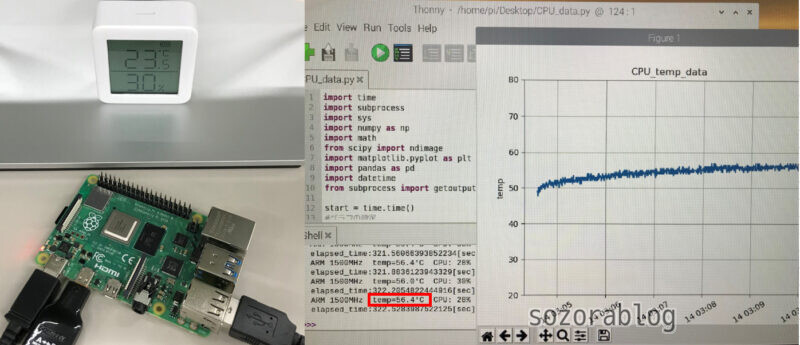

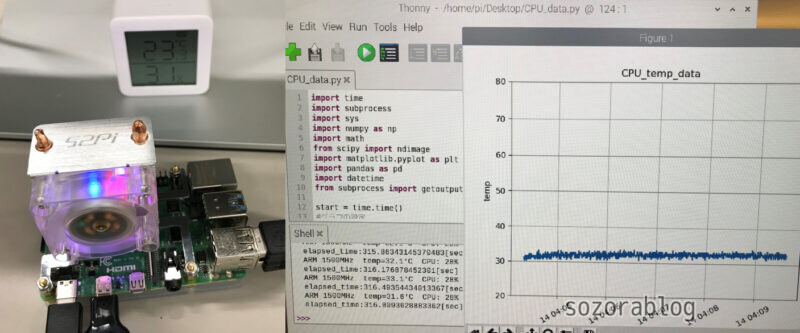

次のグラフは各モデルのCPU温度を計測して比較した結果です。

Raspberry Pi 4 Model B 4GBのCPU温度は56.4℃。今回比較した4機種の中で最も高い温度となりました。

CPU温度の測定条件は以下の通りです。

- 「vcgencmd measure_temp」コマンドでCPU温度を取得

- CPU温度をグラフ化

- ①、②の処理を1000回繰り返した後の温度をテスト結果とする

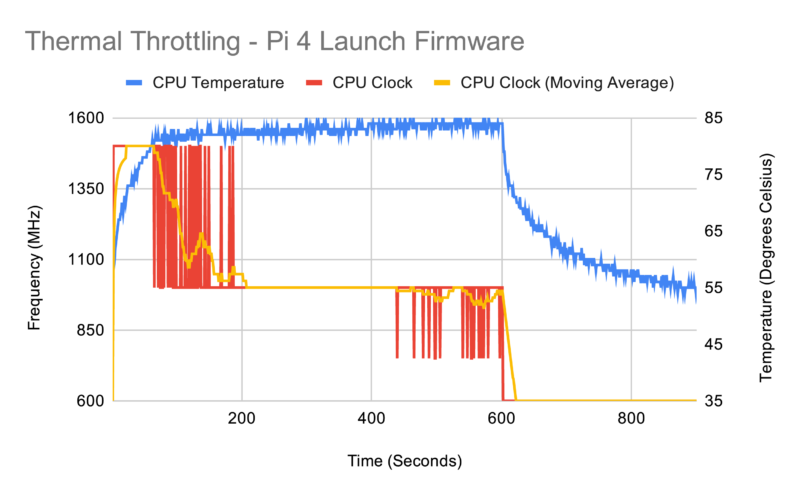

CPUが80℃以上になると処理が遅くなる

Raspberry Pi 4はCPU温度が80℃を超えると、クロック周波数を自動で下げます。CPUを保護するためです。つまり温度が上がりすぎると、本来の性能が発揮できなくなります。

Raspberry Pi 4の熱対策

ラズパイの温度を下げるには、ヒートシンクかファンを使用するのが一般的です。それぞれの効果を検証してみます。

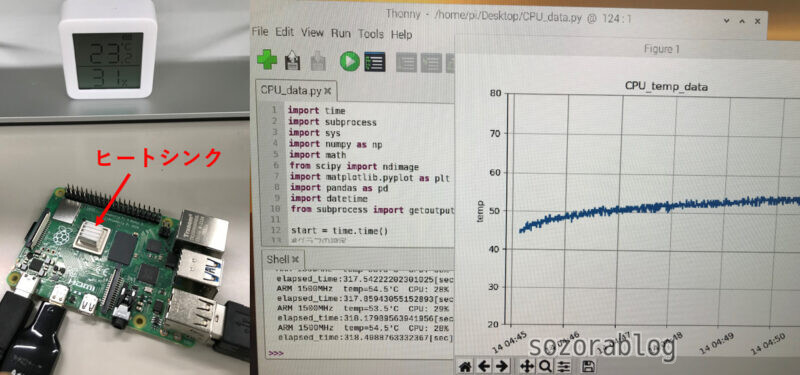

ヒートシンクの効果は1.9℃

ヒートシンクはアルミで作られており、CPUに直接貼り付けることで熱を逃がします。数百円で入手可能です。

検証結果は54.5℃。ヒートシンクなしと比較して1.9℃下がりました。効果は気休め程度で、大きな効果は期待できません。

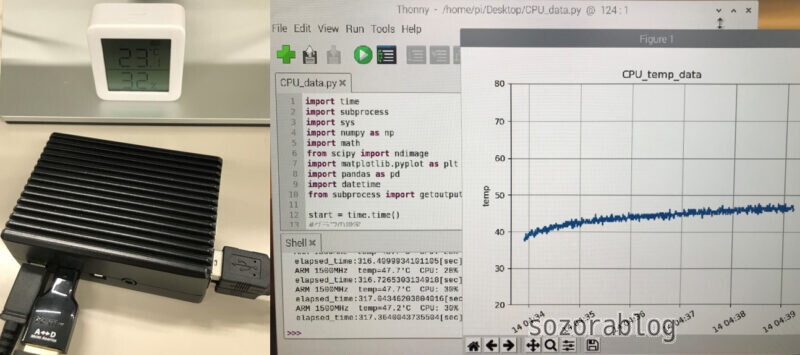

ヒートシンク型のケースは冷却効果あり

ケースが丸ごとヒートシンクの役割を果たしている以下の製品で温度検証してみました。結果は47.2℃。対策なしと比較すると約9℃下がりました。ファンなしでこの冷却効果の高さはお見事です。

タワー型CPUクーラーは見た目も効果も最強

見た目のインパクトに惹かれて購入したタワー型CPUクーラー。冷却面においても高い効果を発揮します。

テスト結果は31.6℃。対策なしとの差は-25℃という凄まじい結果になりました。

大型のファンの奥に熱交換器が付いていて、その熱交換器の一部がCPUと接触しています。つまり巨大なファンとヒートシンクでCPUの熱を奪い続けているのが、タワー型CPUクーラーの仕組みです。

Raspberry Pi 4の口コミ

- HYさん(56歳|男性)

- 利用マシンのメモリタイプは4GBです。初代より利用させてもらっています。良かった点はraspberry-pi-4になりcpuが64bitとなり処理能力が格段に向上しました。rasbian上で複数のアプリケーションを並行実行させていても、以前よりもたつき無く動作します。悪かった点はcpuの発する熱量が以前より多くなっている点です。利用シーンですがAlexaと連動させ音声switchのコントローラーとして使っています

- パンダマンさん(46歳|男性)

- OSは32bitにてセンサーとリレー接点基板を付けての利用です。技適を取る前の最初期のものを使いました。入手性は悪かったです。GPIOの分岐コネクタの半田が悪くて短絡しており起動しなくて最初焦りました。短絡部の修正で無事起動しました。体感で3、ZEROより処理が早くなっている気はしました。pythonで50行程度の簡単なプログラムでしたが数百時間安定して連続動作してました。

- yasさん(50代|男性)

- 4Gモデルを使用しています。追加機器なしで有線LANもWiFiも利用できUSB端子も4つあるので、ちょっとしたブラウザPCとしても利用可能です。ACアダプタはきちんとしたものを利用しないと動作が不安定になるので注意が必要です。IOT機器としても使えますし、本格的なLinuxマシンとしても使えますので、Linuxの学習にもぴったりです。

- y0d5r0k9さん(20代|女性)

- RaspberryPi4の4GBを利用して、機器の種類を問わず接続がしやすくて、複数のモニターを同時に使っていても途中で接続が途切れることがなかったのが良かったです。他の社員たちとの打ち合わせのためのモニターと、書類の誤字脱字がないかを確認するためのモニターを並行して使うことがあったのですが、使用前は2つを並行して使っていると書類のチェックを確認するモニターの電源が切れてしまうことがありました。しかし、使用後は5分ほどで設定できて接続が途切れることなく使えて、画面の明るさも保たれたのでありがたかったです。

Raspberry Pi 4を長期間使ってわかったこと

本体温度が上がるという情報をたびたび耳にしていたのですが、僕は熱対策せずに夏を越せました。エアコンのない部屋で常時稼働させていましたが、特に不具合は無かったです。

使い方にもよりますが、全ての人がファンを付けるべきだとは思いません。まずはファンを買わずに様子を見るのが良いと思います。

Raspberry Pi 4を安く買うコツ

Raspberry Pi 4はショップにより販売価格が異なります。ここからはRaspberry Pi 4をお得に購入する方法を解説します。

結論

ラズパイを安く買うコツは価格相場と入荷情報をチェックして、適正価格で購入することです。

Raspberry Pi 4の価格は上昇傾向

在庫不足や円安の影響によりラズパイの価格は上昇しています。Raspberry Pi 4 8GBの各ショップでの価格推移を以下にまとめました。

| ショップ名 | 2021年8月の価格 | 2023年7月の価格 |

|---|---|---|

| Amazon | 9,757円 | 14,900円 (在庫あり) |

| KSY | 10,780円 | 14,300円 (在庫あり) |

| スイッチサイエンス | 10,540円 | 14,190円 (在庫あり) |

| 千石電商 | 11,410円 | 17,800円 (在庫あり) |

電子パーツショップの価格をチェック

Raspberry Pi 4を安く買うには、それぞれの電子パーツショップでの販売価格の比較が必須です。2023年8月時点での各モデルの価格を一覧にしました。

| ショップ名 | Raspberry Pi 4 2GB | Raspberry Pi 4 4GB | Raspberry Pi 4 8GB |

|---|---|---|---|

| Amazon | 9,900円 ショップを見る | 11,000円 ショップを見る | 14,900円 ショップを見る |

| スイッチサイエンス | 8,690円 (在庫なし) ショップを見る | 10,560円 ショップを見る | 14,190円 ショップを見る |

| KSY | 8,800円 (送料550円) ショップを見る | 10,450円 (送料550円) ショップを見る | 14,080円 ショップを見る |

| マルツ | 10,998円 ショップを見る | 13,999円 ショップを見る | 15,999円 ショップを見る |

| 秋月電子通商 | 9,990円 (送料500円) ショップを見る | 12,800円 ショップを見る | 16,800円 ショップを見る |

| 共立エレショップ | - | 13,150円 ショップを見る | 17,160円 ショップを見る |

| 千石電商 | 11,000円 ショップを見る | 13,500円 ショップを見る | 17,800円 ショップを見る |

現時点ではスイッチサイエンスまたはKSYで購入すると、お得に入手できるでしょう。

Webサイトで情報収集

電子パーツショップの通販サイトを1件ずつ確認するのは大変です。以下のサイトなら複数のショップの在庫状況が一目でわかります。

最終在庫があった日付も確認できるため、入荷頻度の高いショップも一目瞭然です。

Raspberry Pi 5の発売は未定

次期モデルであるRaspberry Pi 5の発売情報は今のところありません。Raspberry Piの創業者Eben Upton氏のインタビューによると、2021年時点ではRaspberry Pi 5の開発に取り組んでいないとのことです。

僕自身Raspberry Pi 4のスペックに不満はないので、5の開発よりも4の生産に注力してほしいと願っています。

ラズベリーパイは難しくありません

ガジェットなど、既製品で便利なモノがあふれている現代。お金を出せばすぐに使えるものが手に入ります。しかしあえて自分の手を動かして作成するという体験には「かけがえのない価値」があります。

ラズベリーパイは難しそうと思うかもしれませんが、多少のプログラミング知識があれば問題ありません。ラズベリーパイの使い方はインターネットで大量に公開されているからです。

正直に言うと、僕はプログラミングがあまり得意ではありません。

しかしこれまでに大量の電子工作の作品を作ってきました。プログラムはネット上で公開されているものをコピペして使ってるものがほとんどです。

トライアンドエラーは楽しい

まずは簡単なプログラムをコピーして実行してみましょう。小さな成功体験を積み上げていくことで、徐々に慣れていくものです。うまくいかないこともありますが、仮説検証を繰り返すことで、自己解決能力が格段に上がります。プログラミングでモノが動いたときの喜びは病みつきになることでしょう。

コメント一覧

Raspberry Pi 4の8GBを128GBのSSDをつなげてFydeOS(ChromiumOS)入れて、

Visual Studio CodeのPlatformIOエクステンションいれて

開発環境にしてます。

自分にとってラズパイはカラオケ機として

重宝しています。

フルHD60pなど重い動画では乱れますが

それ以外は3Bではギリだった動画再生も

ハーデコードに頼ることなく4Bで余裕に

なって嬉しい限りです。

使い方としてベクトル的に勿体ない使い方で

データによって非力ですが、価格と最悪モバイル

バッテリーでも動作するので、場所を選ばず

使えるのが強みですね。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

カラオケ機としても使えるんですね。

色んな場所でカラオケできたら楽しそうです。

貴重なご意見ありがとうございます。

Pretty! This was an incredibly wonderful article. Many thanks for providing this info.

Thank you for reading the blog