【PR】この記事には広告が含まれています。

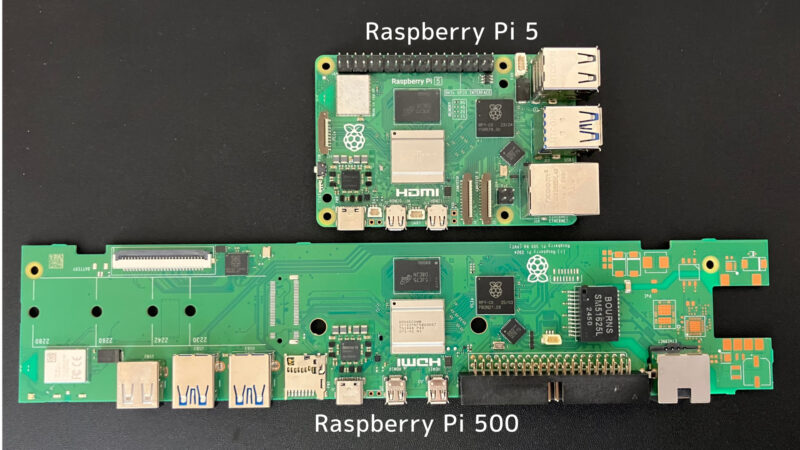

Raspberry Piといえば、小さな基板にケーブルをつないで使うというイメージを持っている人が多いかもしれません。そんなイメージを覆すように、最上位モデルのRaspberry Pi 5と同等のスペックを備えたキーボード一体型モデルのRaspberry Pi 500が登場しました。

基板むき出しのRaspberry Piシリーズは、「マニア向け」の印象が強く、初心者にはとっつきにくいのも事実。一方、Raspberry Pi 500はキーボードの中に本体を内蔵することで、見慣れたパソコンに近い形となっており、「キーボードがないと不便では?」という不安も解消しています。

この記事ではRaspberry Pi 500を分解し、中身をチェックしつつ、向いているユーザー層についても掘り下げていきます。

Raspberry Pi 500の基本構成

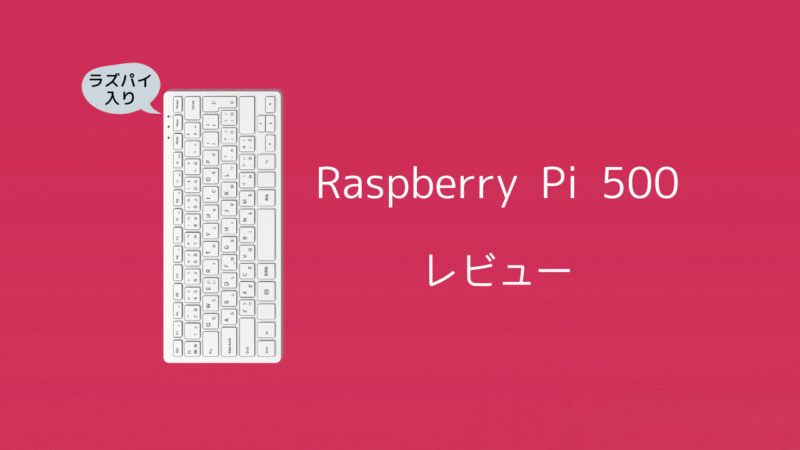

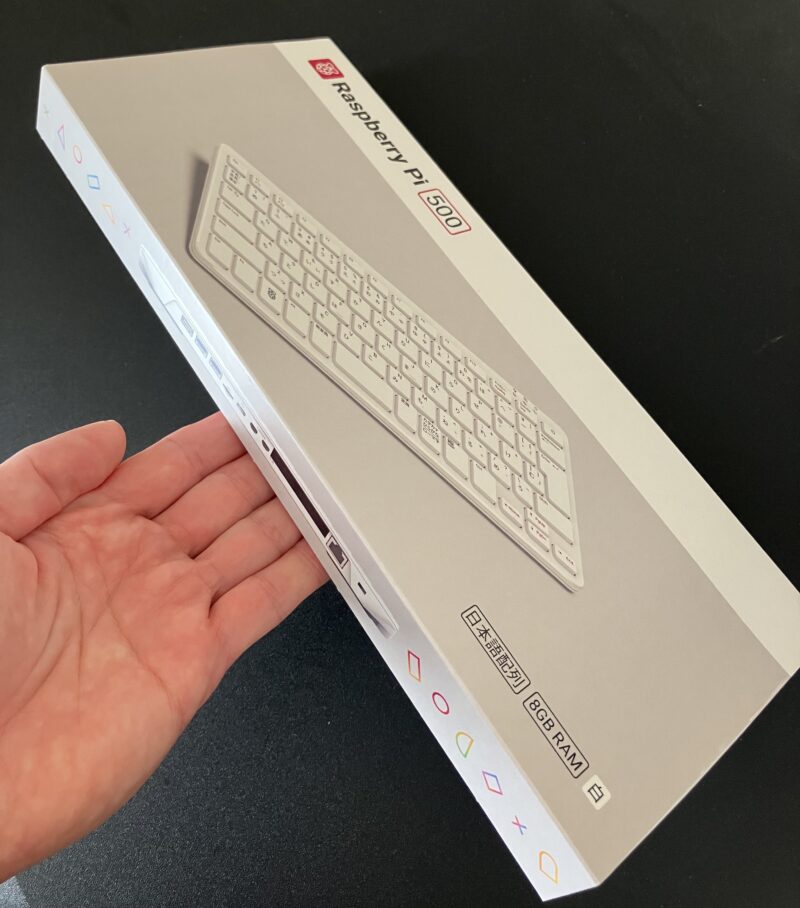

Raspberry Pi 400の後継モデルとして登場したRaspberry Pi 500。プロセッサ性能の向上に加え、筐体カラーは従来の赤と白から白一色へと変更され、シンプルで洗練されたデザインに仕上がっています。

| SoC | Broadcom BCM2712 |

| CPU | Cortex-A76(ARM v8) 64-bit SoC @ 2.4GHz × 4 |

| メモリ | 8GB |

| 有線LAN | 1000 Base-T |

| 無線LAN | IEEE 802.11b/g/n/ac |

| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |

| 消費電力 | 2.6W |

| サイズ | 286 × 122 × 23mm |

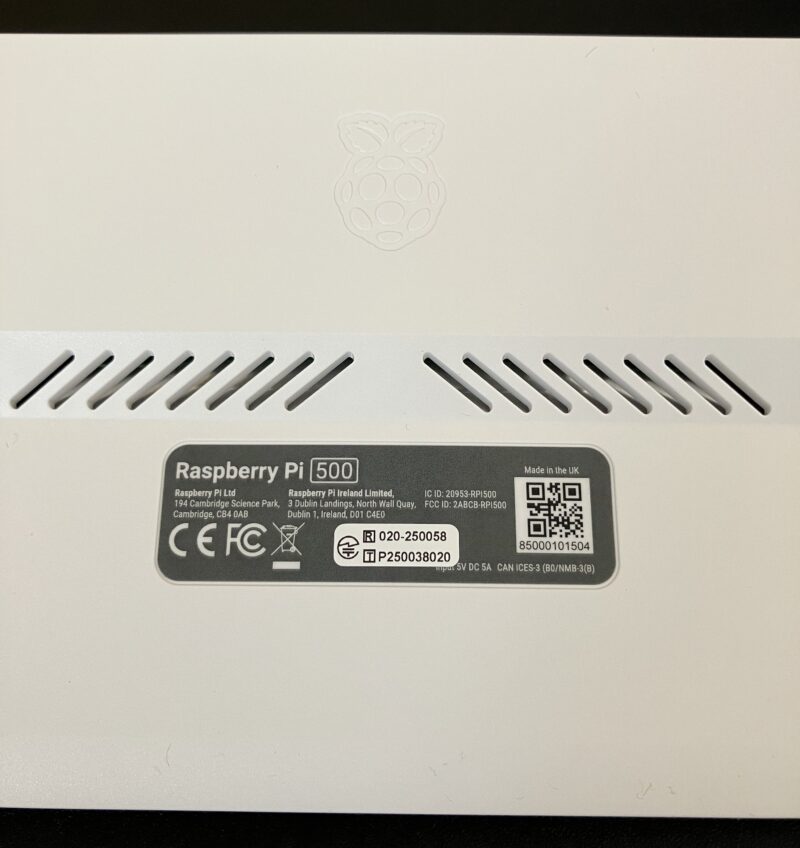

| 生産国 | イギリス |

| 価格 | KSY:¥17,600 秋月電子:¥17,800 スイッチサイエンス:¥18,480 |

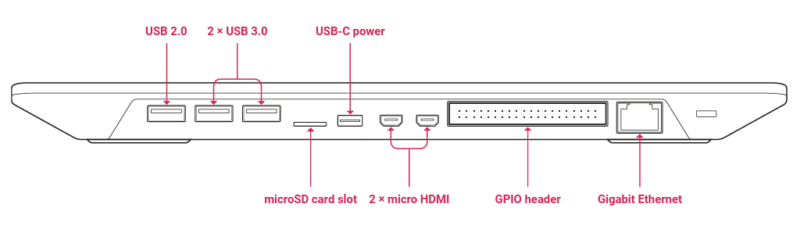

次の図は、Raspberry Pi 500 の背面ポートの配置を示しています。2つのmicro HDMIポートを搭載しており、デュアルディスプレイにも対応。GPIO端子も搭載されており、LEDやセンサーなどの電子工作パーツを直接接続できます。一方で、Raspberry Pi 5にあるカメラコネクタやPCIeインタフェースは搭載されていません。

日本語キーボード版は技適の取得に時間を要したため、海外発売から約8か月遅れて登場しました。

技適マークは本体裏面に貼付されています。

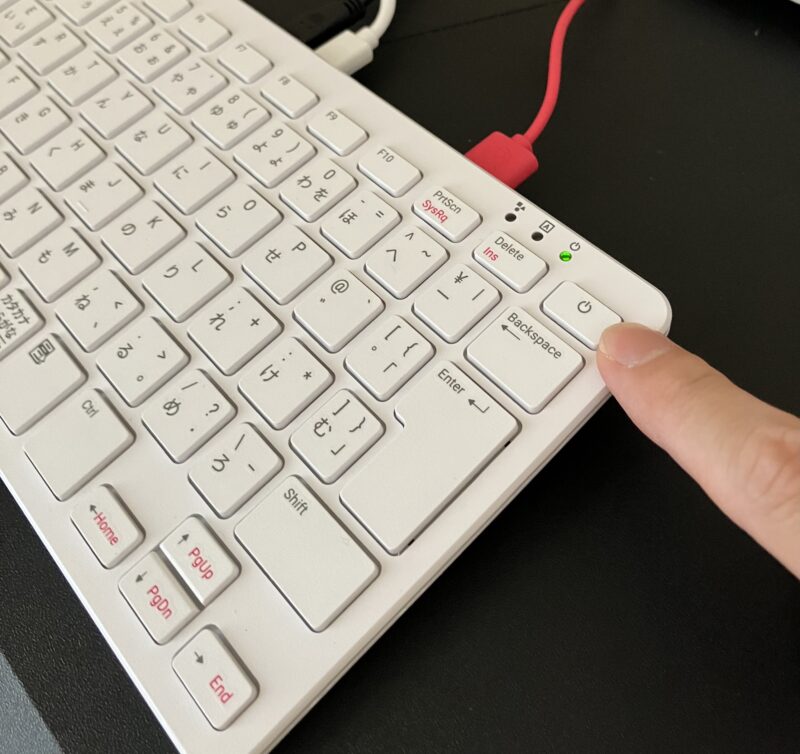

新たに採用された電源ボタン

Raspberry Pi 500には、前モデルのPi 400にはなかった電源ボタンが搭載されました。ボタンを1回押すとシャットダウンダイアログが表示され、Enterキーを押すことで安全に電源を切ることができます。Raspberry Pi 5のように2回押しで即シャットダウンする機能はないため、誤操作で電源が切れてしまう心配はありません。

シャットダウン後は、電源ボタンを1回押すだけで起動可能で、快適さと誤操作防止を両立させた工夫が見て取れます。

OS書き込み済みのmicroSDカードが付属

Raspberry Pi 500には、Raspberry Pi OSがあらかじめ書き込まれたmicroSDカードがセットされています。これにより、電源を接続してディスプレイをつなぐだけですぐに起動することができます。OSのダウンロードや書き込みといった使用準備が不要なため、初心者にとっては大きな安心材料です。

「電源アダプター」「HDMIケーブル」「マウス」は別売り

なお、Raspberry Pi 500には「マウス」「電源アダプター」「HDMIケーブル」は付属していません。これらは別途用意する必要があります。

ディスプレイ出力にはmicro HDMI端子を使用するため、micro HDMI to HDMIケーブルを忘れずに準備しましょう。

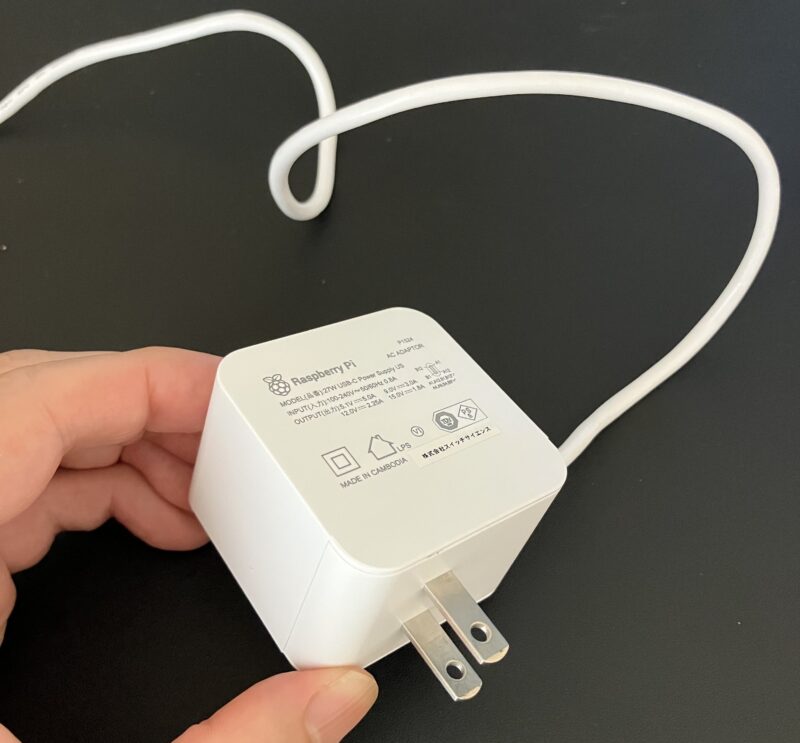

また、電源はUSB Type-C給電で、5V/5A出力対応の電源アダプターが推奨されています。Raspberry Pi公式電源アダプターはスイッチサイエンスや秋月電子などで購入できます。

Raspberry Pi 500を分解

Raspberry Pi 500の内部構造を確かめるため、分解して中身をチェックしてみました。冷却性能や基板の配置などに注目です。

まずは周囲のツメをマイナスドライバーで慎重に外していきます。ただし、この作業は筐体に傷が入りやすいため、あまりおすすめはできません。分解は自己責任で行うようにしてください。

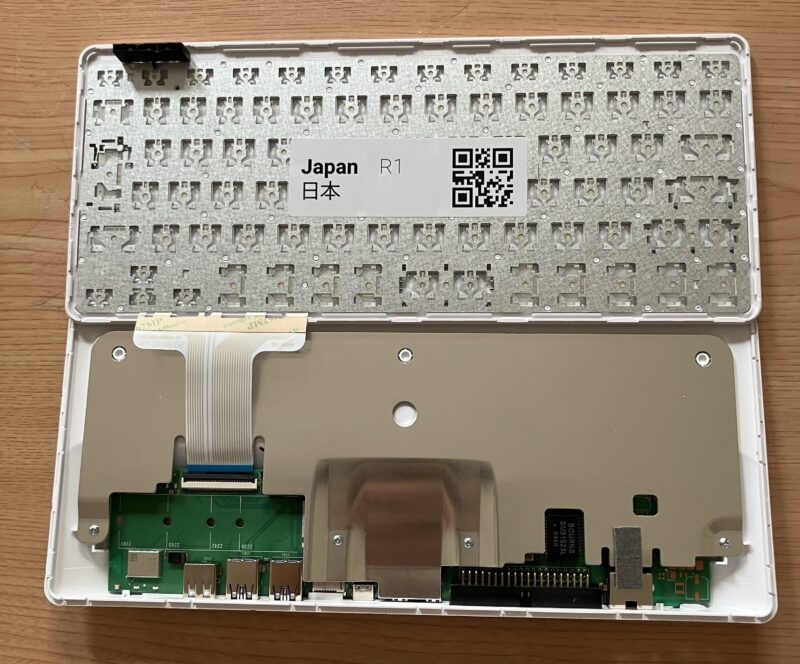

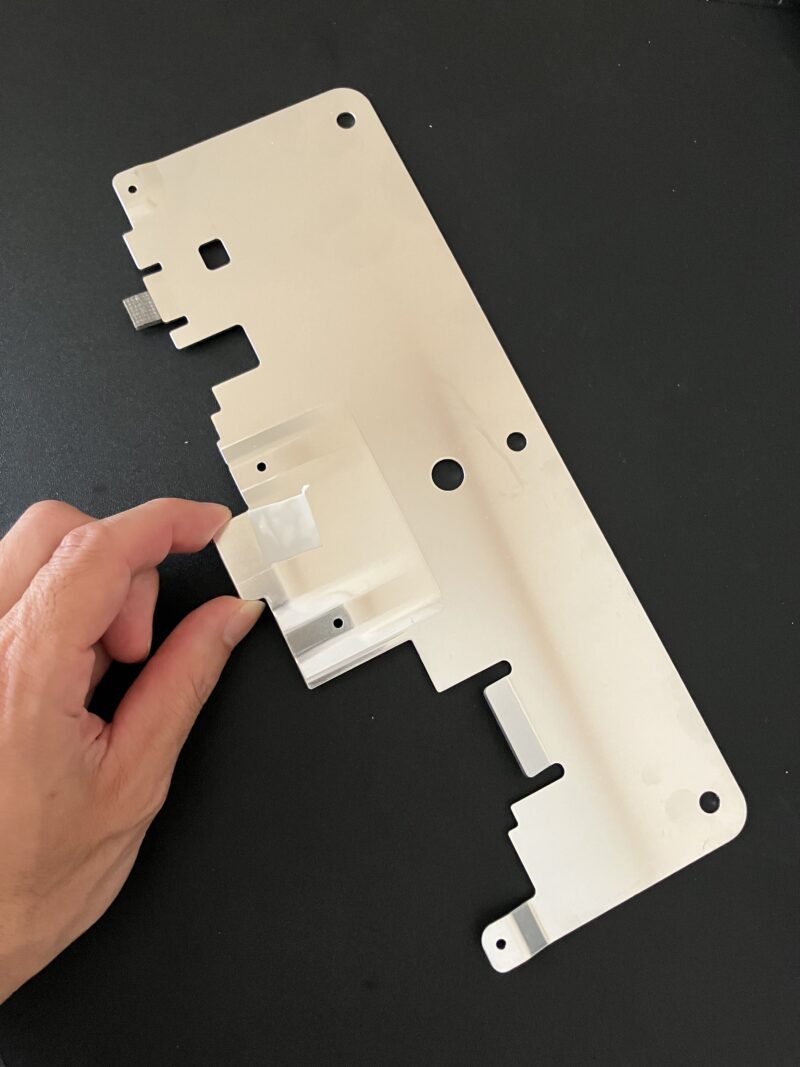

中を開けると、キーボードと基板はリボンケーブルで接続されており、キーボード側には「日本」と書かれたシールが貼られていました。基板の上には、大きな金属製のプレートが取り付けられていて、これがヒートシンクとして機能しているようです。

Raspberry Pi 5では、熱対策のためにヒートシンクやファンを後付けするのが一般的でしたが、Raspberry Pi 500では最初から放熱性能に配慮した設計になっています。キーボード内部でファンなしでも安定動作できる秘密は、このヒートシンクにあるようです。

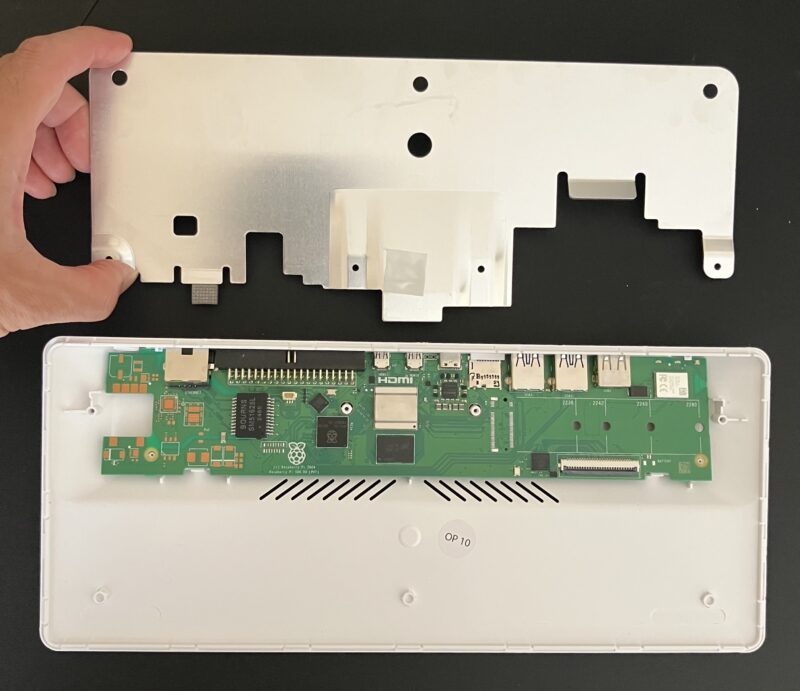

ヒートシンクを固定している4本のネジを外すと、ようやく基板が姿を現します。内部の主な構成は、キーボード、基板、ヒートシンクの3つだけで、シンプルかつ無駄のない設計にまとまっています。

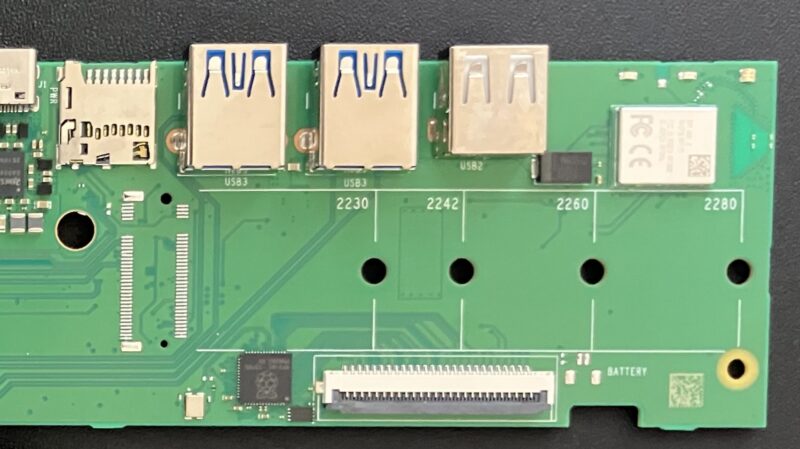

細長い形状の基板は、Raspberry Pi 5をそのまま流用しているわけではなく、Raspberry Pi 500専用に設計されたものです。キーボード一体型という構造に最適化されており、内部まで抜かりなく作り込まれている印象を受けます。

興味深いのは「2230」「2242」「2260」「2280」と刻まれたM.2(NVMe SSD)用のパッド(はんだ付け用のランド)がある点です。ソケットや固定用のネジ台座は取り付けられておらず、パッドだけがある状態です。将来的にNVMeストレージ対応モデルを想定して設計されている可能性がありますが、現行モデルではその機能は使えません。

驚異的なRaspberry Pi 500の冷却性能

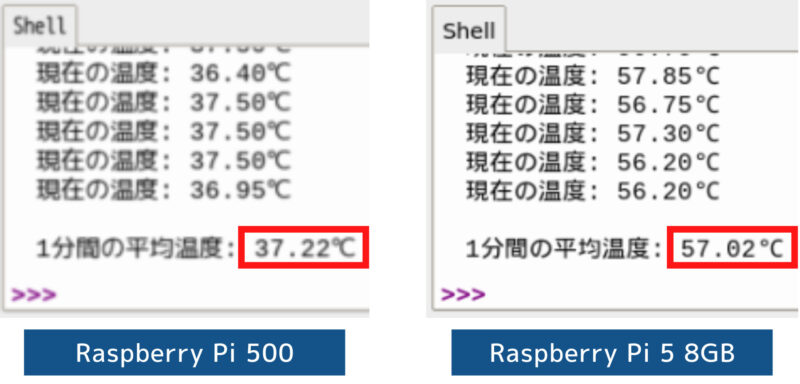

前項で紹介したとおり、Raspberry Pi 500には大型の金属プレートが内蔵されており、ヒートシンクとしての役割を果たしています。このプレートがどの程度の効果を発揮するのか、実際に検証してみました。

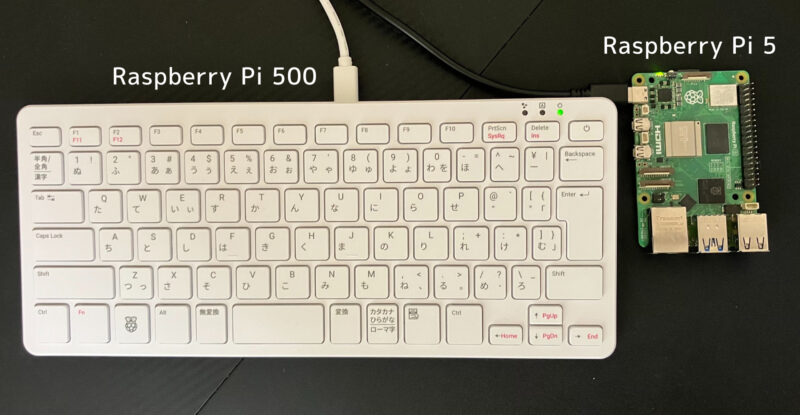

比較対象は、ほぼ同じ性能を持つRaspberry Pi 5の8GBモデルです。1秒ごとにCPU温度を測定して1分間の平均を出すPythonスクリプトを実行し、同じ条件でテストを実施。その結果、Raspberry Pi 500の方が約20℃も低い温度で動作していることが分かりました。

冷却ファンを搭載せずにここまで温度を抑えられるのは、Raspberry Pi 500独自の設計によるものです。高負荷の作業でも安定した動作が期待でき、静音性にも優れているのが大きな魅力です。

以下は検証用に使用したプログラムです。

import time

temps = []

for _ in range(60):

try:

with open("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "r") as f:

temp = int(f.read()) / 1000.0 # 単位はミリ度 → 度に変換

temps.append(temp)

print(f"現在の温度: {temp:.2f}℃")

except Exception as e:

print("温度の読み取りに失敗しました:", e)

time.sleep(1)

average = sum(temps) / len(temps) if temps else 0

print(f"\n1分間の平均温度: {average:.2f}℃")

/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp から1秒ごとに温度を取得し、60秒後に平均温度を表示する機能を有しています。

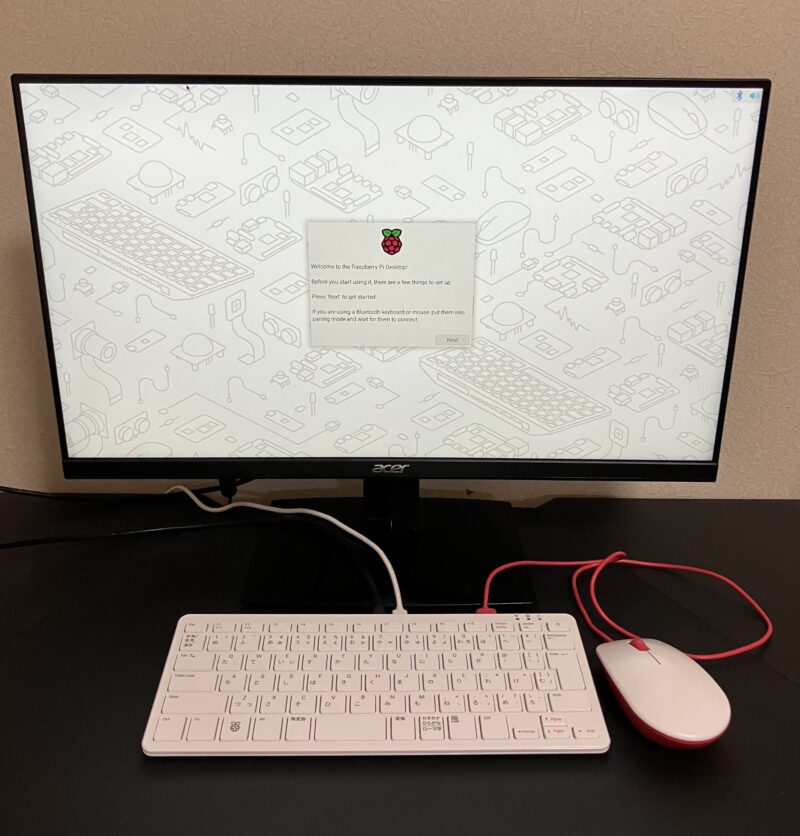

Raspberry Pi 500を起動

Raspberry Pi 500は、必要な機器を接続すればすぐに使い始められます。あらかじめmicroSDカード入りのため、起動から初期設定までの流れもシンプルで、初めての方でも安心です。

まずはマウスをUSBポートに接続し、micro HDMIケーブルでモニターとつなぎます。HDMIポートは2つありますが、背面から見て左側の「HDMI 0」に接続するのが基本です。

その後、電源アダプターをUSB Type-Cポートに差し込むと、自動で電源が入り起動が始まります。

起動すると、Raspberry Pi OSの初期設定ウィザードが立ち上がります。言語や地域、Wi-Fiの接続、ユーザー名の設定などを順に進めていきます。必要に応じて画面の表示調整やOSアップデートも行いますが、画面の指示に従えば問題ありません。

Raspberry Pi OSの設定方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

≫【2025年最新版】OSインストールから初期設定まで|セットアップ手順のすべて

初期設定が終わるとデスクトップ画面が表示され、すぐにブラウザを使ったり、Pythonでプログラミングを始めたりできます。スムーズにラズパイの世界に入っていけるのは、Raspberry Pi 500ならではの魅力です。

豊富なアプリケーション

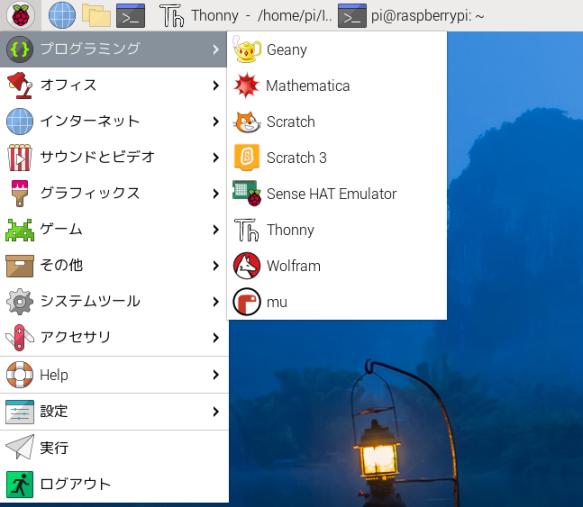

スタートメニューを開くと、通常版よりも多くのアプリが入っているのがわかります。Raspberry Pi OSには「通常版」と「Full版」があり、Full版には教育用ソフトやオフィスソフト、簡単なゲームなどが最初から揃っています。

Raspberry Pi 500にはこのFull版が入っており、「Thonny」や「Scratch」、「Chromium」、「LibreOffice」に加え、5種類のゲームも含まれていました。

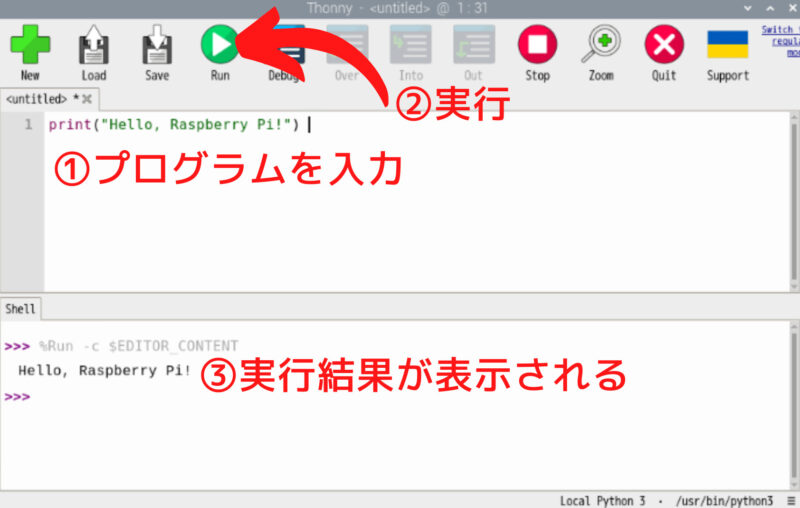

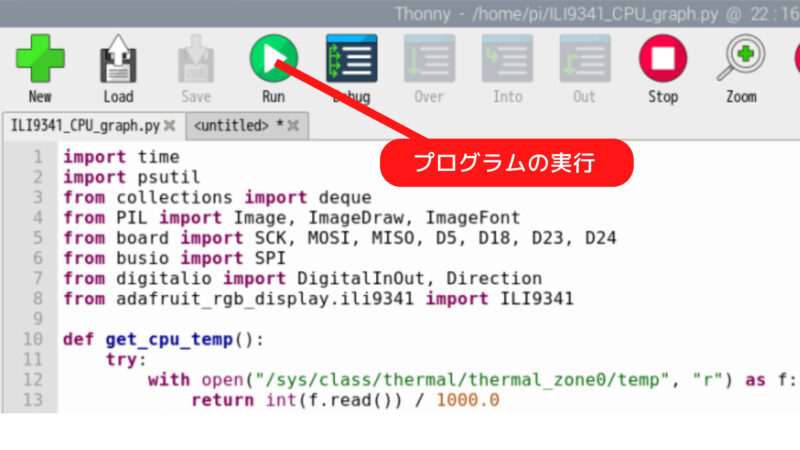

「Thonny(ソニー)」は、初心者でも使いやすいPython専用のプログラミングアプリです。コードを書いてそのまま実行できるため、学習から実践までスムーズに進められます。電子工作でもThonnyとPythonを使えば、LEDの点灯やモーターの制御など、さまざまな電子パーツを動かすことができます。

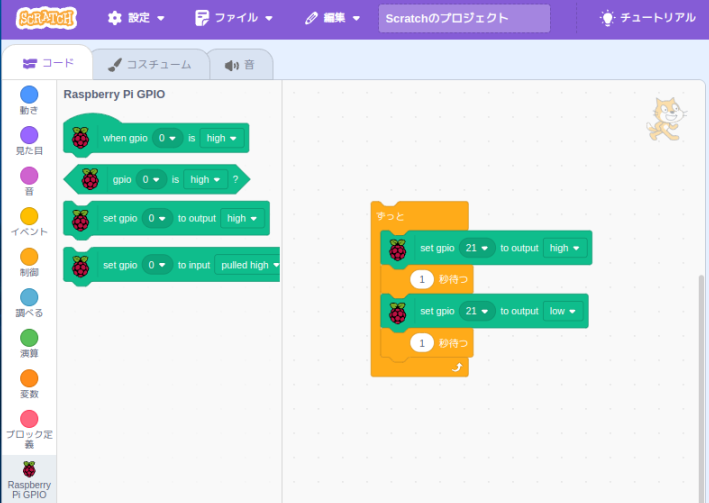

Pythonがわからない方でもScratchというアプリを使えば、GPIOピンを制御できます。Scratchは命令が書かれたブロックを組み合わせてプログラムを作れるビジュアルプログラミング環境です。

コードを書く必要がないため、小学生や初心者でも直感的に操作できます。GPIO制御用のブロックが用意されており、LEDを点滅させたり、スイッチの状態を読み取ったりといった電子工作が簡単に体験できます。

上記のプログラムでは、次の処理が組まれています。

- GPIO 21を出力モードにして「high(電圧を出す)」状態にする

- 1秒待つ

- GPIO 21を「low(電圧を止める)」状態にする

- 1秒待つ

- この動作を繰り返す

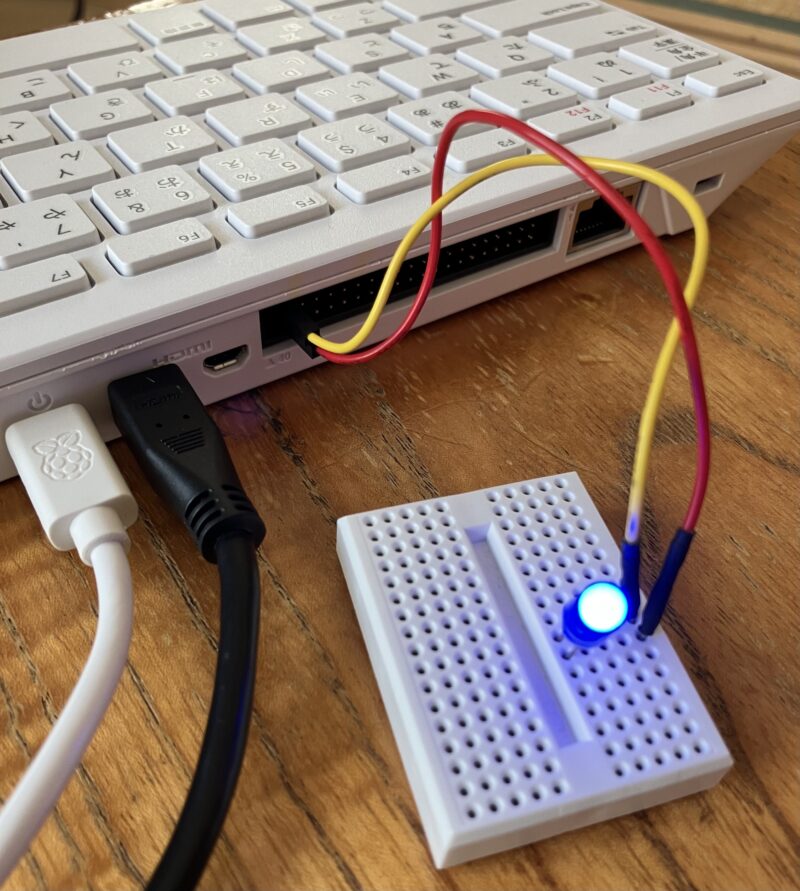

このプログラムを実行すると、GPIO 21に接続したLEDが1秒ごとに点滅します。Scratchを使うことで、電子工作の制御をマウス操作だけで簡単に作れます。

今回は抵抗内蔵LEDを使用しているため、別途抵抗は不要です。接続はLEDの足の長い方(アノード)をGPIO 21に、短い方(カソード)をGNDピンに接続します。

ブラウザも利用可能で、先代のRaspberry Pi 400ではやや動作が重く感じたYouTubeも、スムーズに再生できました。

GPIO端子付きで電子工作もできる

Raspberry Pi 500はキーボード一体型ながら、他のRaspberry Piと同様にGPIO端子を備えています。これにより、センサーやLEDといった電子パーツを接続して、電子工作やハードウェア制御の学習にも活用できます。

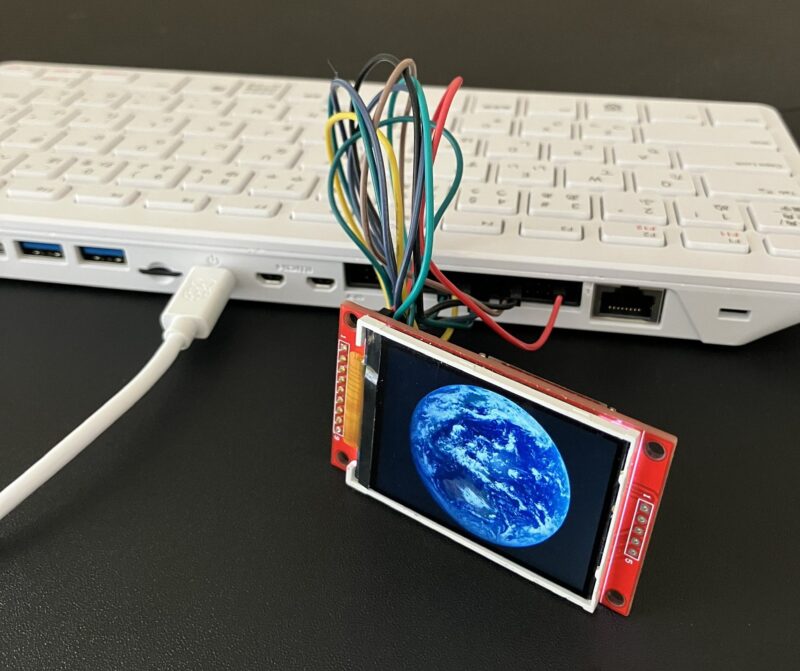

インフォメーションディスプレイの作成

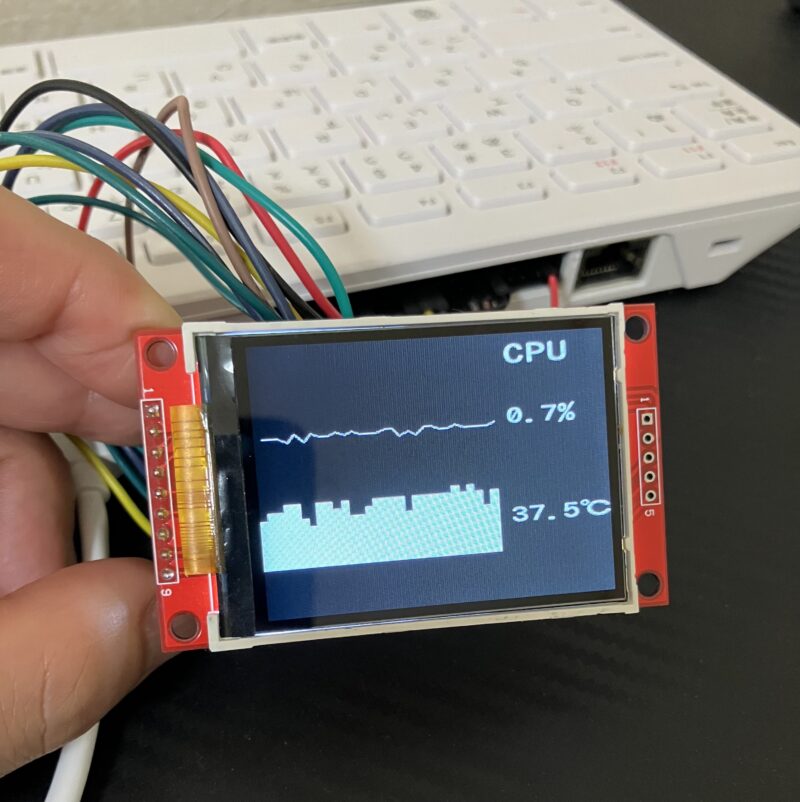

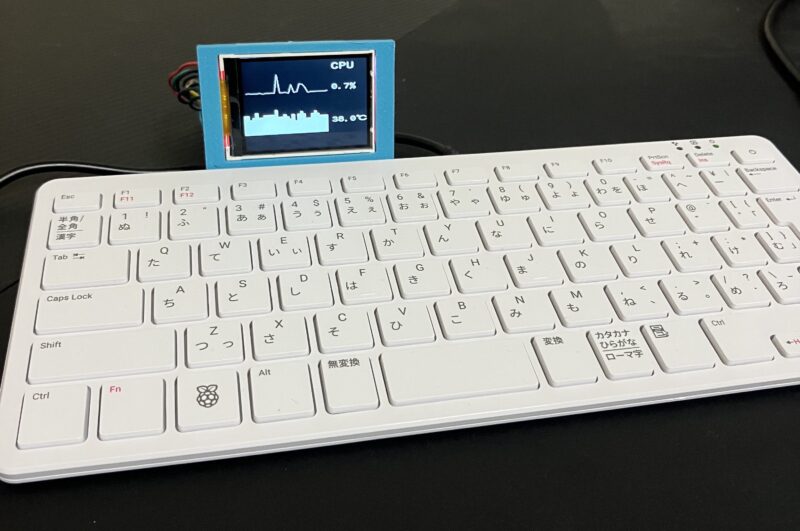

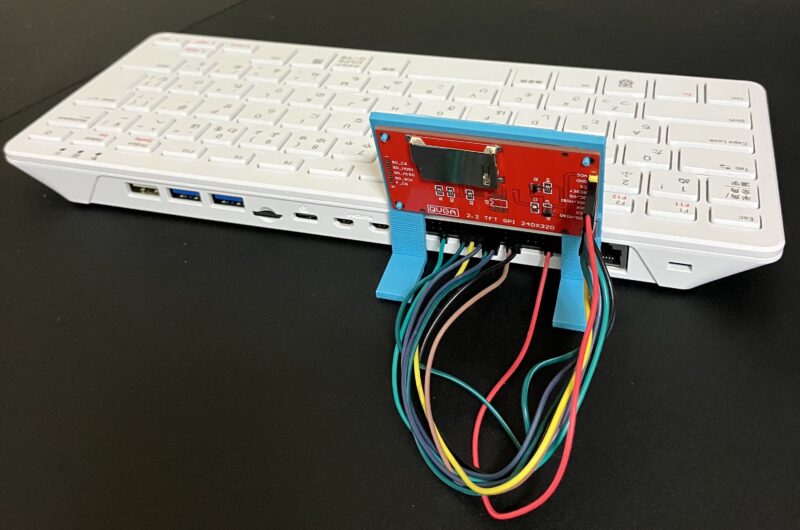

今回は、Raspberry Pi 500のGPIO端子に小型のLCDディスプレイ(ILI9341)を接続し、プログラミングによって画面の表示を制御してみます。

ここでは、CPUの使用率と温度を1秒ごとに取得し、過去30秒分のグラフを表示する「インフォメーションディスプレイ」を作ってみましょう。

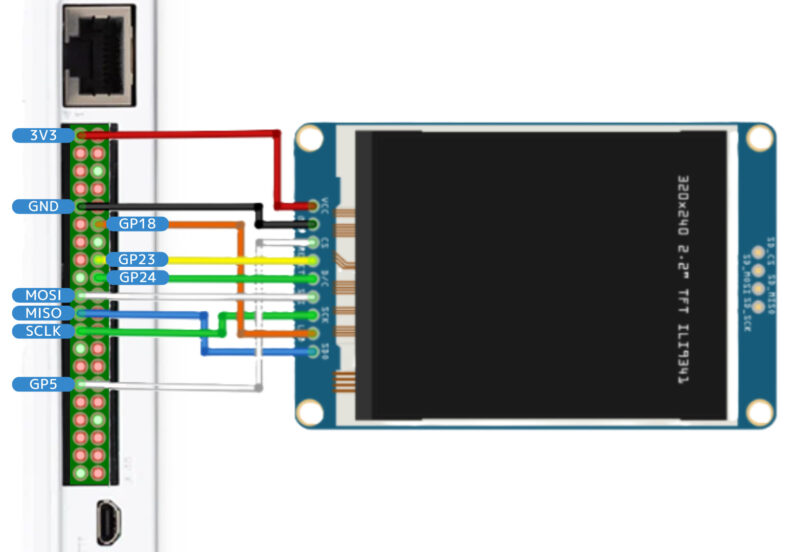

Raspberry Pi 500とLCDディスプレイは、ジャンパワイヤを使い、以下のように接続します。

Raspberry PiでLCDを使用するための準備手順は、以下の記事で詳しく紹介しています。

≫ラズパイで気象衛星ひまわりの画像を表示する装置を作ろう

以下のコマンドで、日本語フォント「Takaoフォント」をインストールしました。

sudo apt install fonts-takao「Thonny」でプログラムを作成し、実行ボタンを押すと、内容がLCDに表示されます。

以下のプログラムは、Raspberry PiのCPU使用率と温度をリアルタイムで取得し、グラフで小型ディスプレイ(ILI9341)に表示するものです。

import time

import psutil

from collections import deque

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont

from board import SCK, MOSI, MISO, D5, D18, D23, D24

from busio import SPI

from digitalio import DigitalInOut, Direction

from adafruit_rgb_display.ili9341 import ILI9341

def get_cpu_temp():

try:

with open("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "r") as f:

return int(f.read()) / 1000.0

except:

return None

CS = DigitalInOut(D5)

DC = DigitalInOut(D24)

RST = DigitalInOut(D23)

BL = DigitalInOut(D18)

BL.direction = Direction.OUTPUT

BL.value = True

spi = SPI(clock=SCK, MOSI=MOSI, MISO=MISO)

display = ILI9341(spi, cs=CS, dc=DC, rst=RST, width=240, height=320)

cpu_history = deque(maxlen=30)

temp_history = deque(maxlen=30)

font_path = "/usr/share/fonts/truetype/takao-gothic/TakaoGothic.ttf"

font_l = ImageFont.truetype(font_path, 30)

font = ImageFont.truetype(font_path, 24)

bar_width = 5.4

base_y_cpu = 115

base_y_temp = 260

cpu_graph_height = 100

temp_graph_height = 100

while True:

cpu = psutil.cpu_percent()

temp = get_cpu_temp() or 0

cpu_history.append(cpu)

temp_history.append(temp)

cpu_min = max(0, min(cpu_history) - 1)

cpu_max = min(100, max(cpu_history) + 5)

cpu_range = max(cpu_max - cpu_min, 1)

temp_min = max(0, min(temp_history) - 3)

temp_max = max(temp_history) + 1

temp_range = max(temp_max - temp_min, 1)

image = Image.new("RGB", (240, 320), (0, 0, 0))

draw = ImageDraw.Draw(image)

draw.text((170, 10), "CPU", font=font_l, fill=(255, 255, 255))

draw.text((170, 85), f"{cpu:.1f}%", font=font, fill=(255, 255, 255))

for i in range(1, len(cpu_history)):

x1 = int((i - 1) * bar_width) + 5

y1 = base_y_cpu - int((cpu_history[i - 1] - cpu_min) / cpu_range * cpu_graph_height)

x2 = int(i * bar_width) + 5

y2 = base_y_cpu - int((cpu_history[i] - cpu_min) / cpu_range * cpu_graph_height)

draw.line((x1, y1, x2, y2), fill=(255, 255, 255))

draw.text((170, base_y_temp - 55), f"{temp:.1f}℃", font=font, fill=(255, 255, 255))

for i, t in enumerate(temp_history):

h = int((t - temp_min) / temp_range * temp_graph_height)

x = i * bar_width

if x + bar_width <= 240:

draw.rectangle((x, base_y_temp - h, x + bar_width - 1, base_y_temp), fill=(255, 255, 255))

rotated = image.rotate(90, expand=True)

resized = rotated.resize((240, 320))

display.image(resized)

time.sleep(1)

取得したデータはそれぞれdequeという構造で最大30件まで保持されており、グラフには過去30秒間の変化がリアルタイムで描画されます。

CPU使用率は折れ線グラフで、温度は棒グラフで表示され、1秒ごとに更新されます。グラフはPillowライブラリを使って描画され、draw.line()でCPUの推移を、draw.rectangle()で温度の推移を視覚的に表現しています。画面上には現在のCPU使用率と温度の数値もあわせて表示され、データの変化する様子を確認できます。

ディスプレイをRaspberry Pi 500に固定するため、3Dプリンターで専用のスタンドを作ってみました。

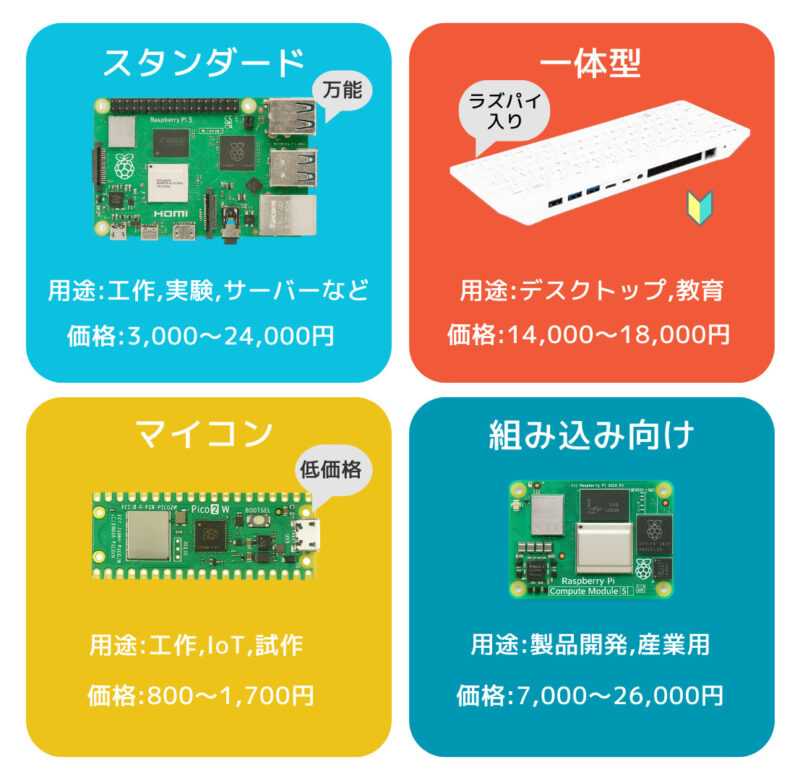

Raspberry Pi 500が向いている人・向いていない人

Raspberry Pi 500はキーボード一体型で、microSDカードにはOSがあらかじめインストールされており、電源やモニター、マウスをつなげばすぐに使える手軽さが魅力です。初めての人でもパソコン感覚でラズパイの世界に入っていけます。Pythonの学習や電子工作にも対応しており、教育用途にもぴったりです。

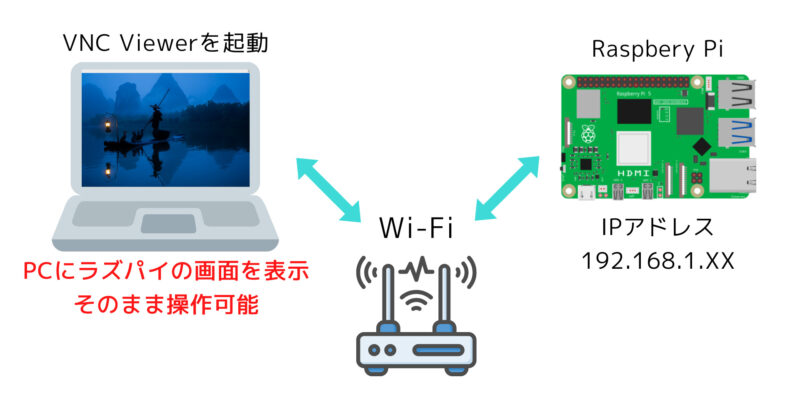

ただし、SSHやVNCを使ったリモート操作に慣れている人や、機器に組み込んで常時稼働させたいと考えている人には不向きです。Raspberry Pi 500は本体サイズが大きく、キーボード一体型の構造上、狭いスペースに収める用途には適していません。価格もやや高めなので、用途に対してスペックを持て余す可能性もあります。リモートで管理する運用が前提であれば、Raspberry Pi 4や5といったスタンダードな基板タイプの方が柔軟に使えます。

まとめると、Raspberry Pi 500は「これから始めたい」「ラズパイをパソコンのように使いたい」という方に向いています。一方、「小型化」「組み込み用途」「コスト重視」といった目的がある人には、他のモデルを選ぶのが賢明です。

まとめ

Raspberry Pi 500は、ラズパイに初めて触れる人でも扱いやすく、教育現場や家庭での学習用途にも適したモデルです。

ただし、初心者向けとしては価格がやや高く、そこまでの性能を必要としない場合には割高に感じるかもしれません。基本的な操作や学習が目的であれば、少し安価なRaspberry Pi 400でも十分に対応できます。

ラズパイシリーズには、使う人の目的やスキルに合わせて選べる多彩なモデルがそろっています。あなたにぴったりの1台で、素敵なラズパイライフをお楽しみください。